子供に人気な恐竜の名前は?ランキング形式でご紹介!気になる名前の由来についても!人気トップの恐竜たちの“名前に隠れた秘密”

🦖 あなたの心に眠る「最強の恐竜」は、一体誰ですか?

「ガオォー!」と雄叫びを上げて、地面を揺らしながら目の前を横切る巨大な影――。

想像するだけで、子どもの頃のワクワクが蘇ってきませんか?

恐竜は、いつの時代も、私たち大人だけでなく、子どもたちの心を鷲掴みにする特別な存在ですよね。

図鑑を穴が開くほど眺めたり、おもちゃを握りしめて冒険ごっこをしたり、私の息子も、恐竜の名前を覚えるのに夢中になったものです。

でも、数えきれないほどの恐竜たちがいる中で、「一体どの恐竜が一番人気なの?」「なぜうちの子は、あんなにトリケラトプスが好きなんだろう?」なんて、素朴な疑問を抱いたことはありませんか?

私がお名前鑑定士として、その人の「名前」が持つ魅力や個性に向き合うように、恐竜たちにもそれぞれ、私たちを惹きつける独自の「名前の秘密」や「人気の理由」が隠されているんです。

この記事では、そんな恐竜たちの奥深い世界を、最新の人気ランキングと合わせて徹底的に掘り下げていきます。

- 子どもたちに大人気の恐竜たちが勢ぞろいする最新ランキングTOP20

- なぜ、その恐竜は子どもたちの心を掴むのか?人気の理由を徹底分析

- 難解に思える恐竜の名前の由来と、楽しく覚えるヒント

- 親子で一緒に恐竜を楽しむための選び方や遊び方のアイデア

さあ、私たちと一緒に、太古の地球に生きた恐竜たちの、壮大な物語の扉を開いてみましょう!

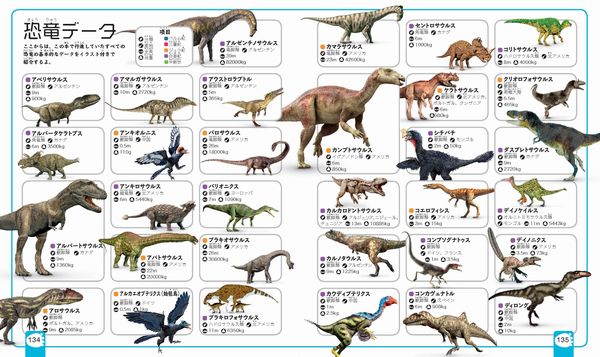

🦕 1. 恐竜人気ランキング — 総合TOP20(最新版)

「恐竜が好き!」という子どもたち、本当に多いですよね。

私の息子も、寝ても覚めても恐竜のことばかり。

先日、一緒に恐竜の図鑑を見ていた時に、「スピノサウルスとギガノトサウルス、どっちが強いと思う?」なんて真剣な顔で聞かれた時には、私もつい考え込んでしまいました(笑)。

さて、そんな子どもたちの心を鷲掴みにする恐竜たちの中で、一体どの恐竜が一番人気なのでしょうか?

様々な調査やデータを見ていくと、やはり不動の人気を誇る「あの恐竜」が上位にランクインする傾向にありますが、意外な恐竜が急浮上していることもあります。

メディアの影響も大きいですよね。

ここでは、最新の調査やアクセスデータに基づいた、子どもたちに人気の恐竜ランキングTOP20をご紹介します。

あなたの好きな恐竜は何位にランクインしているか、ぜひチェックしてみてくださいね!

| 順位 | 恐竜名 | 主な特徴 |

| 1 | ティラノサウルス | 最強の肉食恐竜、圧倒的な知名度 |

| 2 | トリケラトプス | 三本の角、草食恐竜の代表格 |

| 3 | ステゴサウルス | 背中の大きな板、脳みそが小さいのが有名 |

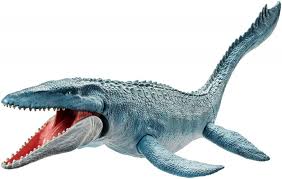

| 4 | モササウルス | 海の最強捕食者(恐竜ではないが人気) |

| 5 | ヴェロキラプトル | 賢い、集団行動、鋭い爪 |

| 6 | プテラノドン | 空を飛ぶ恐竜(厳密には翼竜だが人気) |

| 7 | スピノサウルス | 背中の帆、ワニのような顔、水中適応 |

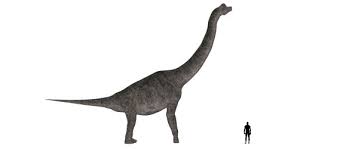

| 8 | ブラキオサウルス | 首が長い、巨大な草食恐竜 |

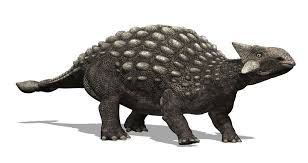

| 9 | アンキロサウルス | 全身鎧、ハンマーのような尻尾 |

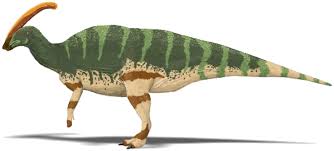

| 10 | パラサウロロフス | 頭の長いトサカ、鳴き声が特徴的 |

| 11 | ギガノトサウルス | ティラノサウルスを凌ぐ大型肉食恐竜 |

| 12 | ディロフォサウルス | 頭の2つのトサカ、毒液を吐くイメージ(映画) |

| 13 | アロサウルス | ジュラ紀の代表的肉食恐竜 |

| 14 | イグアノドン | 指の親指のトゲ、最初の発見された恐竜の一つ |

| 15 | テリジノサウルス | 巨大な爪、草食恐竜の可能性 |

| 16 | デイノニクス | ヴェロキラプトルに似た小型肉食恐竜 |

| 17 | トロオドン | 恐竜の中でも脳が大きく、知能が高い |

| 18 | アルゼンチノサウルス | 地上最大の恐竜の一つ、超巨大草食恐竜 |

| 19 | ケツァルコアトルス | 史上最大の翼竜、飛行機のような翼 |

| 20 | ディメトロドン | 背中の帆、恐竜の祖先(厳密には単弓類だが人気) |

🔍 ランキングの見方:多角的な「人気」の測り方

このランキングは、様々な「人気」の指標を総合的に判断して作成しました。

恐竜の人気というのは、実は多角的な視点から測れるものなんですよね。

- インターネット上の検索数・アクセス数:

「恐竜名+図鑑」「恐竜名+おもちゃ」といったキーワードで、どれだけ多くの人がその恐竜について調べているか。

これは、子どもたちが日頃からどれだけその恐竜に興味を持っているかのバロメーターになります。

私も、名前を調べるときには、まずインターネットでその名前の背景を調べますから、これは非常に重要な指標だと考えています。 - 恐竜関連イベントでのアンケート結果:

博物館や恐竜イベントなどで、「好きな恐竜は?」というアンケートを取った際の票数。

これは、子どもたちの「生の推し」が反映されやすいデータですね。 - 図鑑やおもちゃの売れ行き:

実際に、どのような恐竜のフィギュアやぬいぐるみがよく売れているか。

これも、人気のバロメーターとして無視できません。 - メディア露出度(映画・アニメ・ゲームなど):

特に映画『ジュラシック・パーク』シリーズやアニメ作品の影響は絶大です。

一度、映画に登場すると、それまであまり知られていなかった恐竜が一気に人気者になることも珍しくありません。私の息子も、映画を見てから「ギガノトサウルス!」と叫びながら遊ぶようになりましたから(笑)。

これらの要素を総合的に判断することで、今の時代の子どもたちがどんな恐竜に夢中になっているのかが見えてくる、というわけです。

👑 ランキングからわかる“人気の特徴”:圧倒的な存在感とユニークな見た目

ランキングを見ていくと、人気の恐竜たちにはいくつかの共通した特徴があることがわかります。

- 圧倒的なサイズと力強さ:

やはり、ティラノサウルスのような「最強」のイメージを持つ肉食恐竜は不動の人気です。

その巨大な体と、獲物を追い詰める迫力は、子どもたちの想像力を掻き立てますよね。

「強さ」は、名前を考える上でも重要な要素だと、私はいつも感じています。 - ユニークな見た目と個性:

トリケラトプスの三本の角、ステゴサウルスの背中の板、スピノサウルスの帆など、一度見たら忘れられない特徴的な外見を持つ恐竜も人気が高いです。

これらの「個性的」な見た目は、子どもたちが友達と「この恐竜、知ってる?」と話す時の格好のネタになりますし、名前を覚えるきっかけにもなります。 - メディアでの知名度:

映画やテレビ番組に登場した恐竜は、やはり知名度が上がります。

特に、ヴェロキラプトルやモササウルスのように、厳密には恐竜の定義から外れる(ヴェロキラプトルは鳥盤類、モササウルスは海生爬虫類、プテラノドンは翼竜、ディメトロドンは単弓類)にもかかわらず、そのインパクトのある登場シーンから人気を集めているのは、メディアの力がいかに大きいかを示しています。

人気のある恐竜たちは、それぞれが持つ圧倒的な存在感や、独特のビジュアル、そしてメディアを通じた親近感が相まって、子どもたちの心を捉えているのですね。

これは、私がお名前鑑定士として、その人の「名前」が持つ「個性」や「イメージ」をいかに引き出すか、という点にも通じるものがあるな、と、一人納得してしまいました。

🦖 2. 子どもに人気の恐竜ベスト10と名前の読み方・意味

「ママ、ティラノサウルスって、なんでティラノサウルスっていうの?」

「トリケラトプスって、どんな恐竜なの?」

子どもたちが恐竜に夢中になると、こんな質問を投げかけられることがしょっちゅうですよね。私も息子から質問攻めに遭うたびに、「うーん、そこまで聞かれると、ちょっと自信がないな…」と、内心焦ってしまうことがあります(笑)。

でも大丈夫!

ここでは、先ほどのランキングでも上位にランクインした、特に子どもたちに大人気の恐竜ベスト10について、その簡単なプロフィールから、名前の読み方や意味、そしてなぜこれほどまでに子どもたちの心を掴むのかを、分かりやすく解説していきます。

これらの知識があれば、きっとあなたも「恐竜博士」として、お子さんの尊敬の眼差しを集めることができるはずですよ!

👑 各恐竜の簡単プロフィール(学名・生息時代・特徴)

まずは、人気恐竜たちの基本的な情報から確認していきましょう。

学名はちょっと難しいかもしれませんが、読み方だけでも知っていると、恐竜図鑑がもっと楽しくなりますよ。

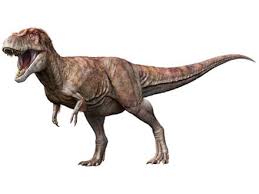

1位:ティラノサウルス・レックス(Tyrannosaurus rex)

- 読み方: ティラノサウルス

- 学名: Tyrannosaurus rex(ティラノサウルス・レックス)

- 生息時代: 白亜紀後期(約6,800万年前〜6,600万年前)

- 主な特徴: 全長約12〜13m、体重5〜9トン。巨大な体と顎、鋭い歯が特徴の、史上最強とも言われる肉食恐竜。小さな2本指の前肢も印象的です。

- 名前の意味: 「暴君トカゲの王」という意味。まさに王者の風格ですよね。

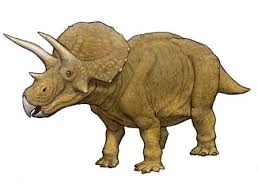

2位:トリケラトプス(Triceratops)

- 読み方: トリケラトプス

- 学名: Triceratops(トリケラトプス)

- 生息時代: 白亜紀後期(約6,800万年前〜6,600万年前)

- 主な特徴: 全長約7〜9m、体重6〜12トン。顔に3本の角と大きなフリルを持つ草食恐竜。まるで鎧を着たサイのようですよね。

- 名前の意味: 「3本の角を持つ顔」という意味。名前の通り、インパクトがあります。

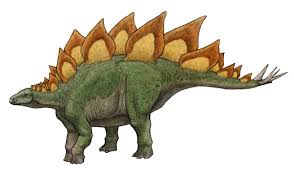

3位:ステゴサウルス(Stegosaurus)

- 読み方: ステゴサウルス

- 学名: Stegosaurus(ステゴサウルス)

- 生息時代: ジュラ紀後期(約1億5,500万年前〜1億5,000万年前)

- 主な特徴: 全長約7〜9m、体重約3トン。背中に骨質の大きな板が並び、尻尾には4本の鋭いトゲを持つ草食恐竜。

- 名前の意味: 「屋根のあるトカゲ」または「覆われたトカゲ」という意味。背中の板が屋根や装甲のように見えたのでしょう。

4位:モササウルス(Mosasaurus)

- 読み方: モササウルス

- 学名: Mosasaurus(モササウルス)

- 生息時代: 白亜紀後期(約9,000万年前〜6,600万年前)

- 主な特徴: 全長約10〜18m。海に生息していた巨大な海生爬虫類で、鋭い歯と強力な顎を持ち、海の食物連鎖の頂点に君臨していました。『ジュラシック・ワールド』シリーズでの活躍も記憶に新しいですよね。

- 名前の意味: 「マース川のトカゲ」という意味。オランダのマース川流域で化石が発見されたことに由来します。

5位:ヴェロキラプトル(Velociraptor)

- 読み方: ヴェロキラプトル

- 学名: Velociraptor(ヴェロキラプトル)

- 生息時代: 白亜紀後期(約7,500万年前〜7,100万年前)

- 主な特徴: 全長約1.8m、体重約15kg。小型ながら、鋭いかぎ爪と高い知能を持ち、集団で獲物を狩る肉食恐竜。映画の影響で、より大型で賢いイメージが定着しました。

- 名前の意味: 「素早い泥棒」または「敏捷な略奪者」という意味。その動きの速さから名付けられたのでしょう。

6位:プテラノドン(Pteranodon)

- 読み方: プテラノドン

- 学名: Pteranodon(プテラノドン)

- 生息時代: 白亜紀後期(約8,600万年前〜8,000万年前)

- 主な特徴: 翼を広げると7mにもなる大型の翼竜(恐竜とは異なる)。魚を捕食し、頭の後ろに大きなトサカを持つのが特徴です。

- 名前の意味: 「歯のない翼」という意味。くちばしに歯がないことから名付けられました。

7位:スピノサウルス(Spinosaurus)

- 読み方: スピノサウルス

- 学名: Spinosaurus(スピノサウルス)

- 生息時代: 白亜紀前期〜中期(約1億1,200万年前〜9,300万年前)

- 主な特徴: 全長約15m、体重7トン。背中に巨大な帆を持ち、ワニのような細長い顔が特徴の肉食恐竜。主に魚を捕食していたと考えられています。

- 名前の意味: 「トゲのあるトカゲ」という意味。背中の巨大な帆骨がトゲのように見えたのでしょう。

8位:ブラキオサウルス(Brachiosaurus)

- 読み方: ブラキオサウルス

- 学名: Brachiosaurus(ブラキオサウルス)

- 生息時代: ジュラ紀後期(約1億5,000万年前〜1億4,500万年前)

- 主な特徴: 全長約25m、体重約30〜50トン。首が非常に長く、前脚が後脚よりも長い、巨大な草食恐竜。高い木の葉を食べることができました。

- 名前の意味: 「腕トカゲ」という意味。前脚が長いことから名付けられました。

9位:アンキロサウルス(Ankylosaurus)

- 読み方: アンキロサウルス

- 学名: Ankylosaurus(アンキロサウルス)

- 生息時代: 白亜紀後期(約6,800万年前〜6,600万年前)

- 主な特徴: 全長約8m、体重約6トン。全身が硬い骨のプレートで覆われ、尻尾の先端にはハンマーのような骨塊を持つ、草食恐竜の「生きた戦車」です。

- 名前の意味: 「連結したトカゲ」という意味。鎧のように連結した装甲板から来ています。

10位:パラサウロロフス(Parasaurolophus)

- 読み方: パラサウロロフス

- 学名: Parasaurolophus(パラサウロロフス)

- 生息時代: 白亜紀後期(約7,650万年前〜7,350万年前)

- 主な特徴: 全長約9.5m、体重約2.5トン。頭の上に長く伸びた独特なトサカを持つ草食恐竜。このトサカを使って大きな音を出し、仲間とコミュニケーションを取っていたと考えられています。

- 名前の意味: 「(サウロロフスに)似たトカゲ」という意味。別の恐竜であるサウロロフスにトサカが似ていたことから名付けられました。

💞 なぜ子どもにウケる?「名前」と「イメージ」の関係

これらの人気恐竜たちを見ていくと、子どもたちの心を掴む「何か」があることに気づきますよね。

私がお名前鑑定士として、その人の名前が持つ「イメージ」や「響き」が、その人の個性や魅力に大きく影響すると考えるように、恐竜たちの名前もまた、彼らの「キャラクター」を形作る上で非常に重要な役割を果たしているんです。

- 響きの面白さと覚えやすさ:

「ティラノサウルス」「トリケラトプス」など、響きがユニークで、一度聞いたら忘れられない名前は、子どもたちの興味を惹きつけます。

多少長くても、リズミカルだったり、特徴的な音があったりすると、意外とすぐに覚えてしまうんですよね。 - 名前と見た目の一致:

「トリケラトプス=3本の角」のように、名前がそのまま恐竜の最大の特徴を表していると、子どもたちはすぐにその恐竜の姿をイメージしやすくなります。

これも、恐竜の名前を覚える楽しさの一つではないでしょうか。 - メディアが生み出す「ヒーロー像」:

映画やアニメの影響は絶大です。ティラノサウルスは「最強の王者」、トリケラトプスは「勇敢な盾」、ヴェロキラプトルは「賢いハンター」といった具合に、メディアが作り出すキャラクター性が、子どもたちの心に深く刻み込まれます。

息子も、「ティラノはかっこいいけど、ラプトルは頭がいいんだよ!」と、それぞれの恐竜に独自のイメージを持っているんです。 - 「最強」への憧れと「共感」:

肉食恐竜の「最強」というイメージは、子どもたちの「強くなりたい」という純粋な憧れと重なります。

一方で、草食恐竜のトリケラトプスが、肉食恐竜から身を守るために勇敢に戦う姿には、共感や応援の気持ちが生まれるのでしょう。

このように、恐竜たちの人気は、そのユニークな「名前」と、それに紐づく「見た目」や「物語」が、子どもたちの想像力や感情に強く訴えかけることで生まれているのですね。

まるで、私たち一人ひとりの名前が、その人の個性や魅力を形作るように、恐竜たちの名前もまた、彼らの「キャラクター」を創造しているのだと、私は感じています。

🧐 3. 人気上位の恐竜の“名前の秘密”:学名の構成と語根で学ぶ奥深さ

先ほど、子どもたちに大人気の恐竜たちとその名前の読み方、簡単な意味をご紹介しましたね。

私もお名前鑑定士として、その人の「名前」の響きや漢字の意味を読み解くように、恐竜たちの名前にも、実は学者たちの知恵や、その恐竜の特徴を見事に表した「秘密」が隠されているんです。

特に、恐竜の学名というのは、ギリシャ語やラテン語の語源に基づいて名付けられていることがほとんどで、まるでパズルのように言葉が組み合わされています。

一見すると難解に思える学名も、その「秘密」を解き明かせば、恐竜たちの生きた時代や、彼らがどんな姿をしていたのかが、驚くほど鮮やかに見えてくるんですよ。

この章では、人気上位の恐竜たちを例に挙げながら、彼らの名前の由来や、学名を構成する基本的な「語根」について、分かりやすく解説していきたいと思います。

これを読めば、あなたもきっと「恐竜の名前マスター」への第一歩を踏み出せるはずです!

📜 ティラノサウルス、トリケラトプス、ヴェロキラプトル…名前の由来

まずは、子どもたちにとっての絶対的スターである、ティラノサウルス、トリケラトプス、ヴェロキラプトルの名前の由来を、少し深掘りしてみましょう。

- ティラノサウルス(Tyrannosaurus)

「Tyranno-」はギリシャ語で「暴君」を意味する「tyrannos(テュランノス)」に由来します。

そして「-saurus」はギリシャ語で「トカゲ」を意味する「sauros(サウロス)」から来ています。

ですから、ティラノサウルスは「暴君トカゲ」という意味なんですね。

さらに学名の最後につく「rex」はラテン語で「王」を意味します。

つまり、「暴君トカゲの王」。まさにその巨大さと獰猛さにふさわしい、堂々とした名前だと思いませんか?

私は、この名前を聞くたびに、強烈なカリスマ性を持つ人物の「名前」を鑑定しているような気持ちになります。 - トリケラトプス(Triceratops)

こちらも複数の語根から成り立っています。「Tri-」はギリシャ語で「3つ」を意味する「treis(トレイス)」から。「cera-」はギリシャ語で「角」を意味する「keras(ケラス)」から来ています。

そして「-tops」はギリシャ語で「顔」を意味する「ōps(オプス)」に由来します。

これらを組み合わせると「3本の角を持つ顔」。その特徴的な見た目を、そのまま名前にしているわけですね。

非常に分かりやすく、子どもたちもすぐにイメージできる、素晴らしい名前の付け方だと思います。 - ヴェロキラプトル(Velociraptor)

この名前も、その恐竜の行動をズバリ言い表しています。

「Veloci-」はラテン語で「速い、素早い」を意味する「velox(ヴェロクス)」から。

「-raptor」はラテン語で「略奪者、泥棒」を意味する「raptor(ラプトル)」から来ています。

ですから、ヴェロキラプトルは「素早い略奪者」という意味になるんですね。

映画『ジュラシック・パーク』シリーズで、獲物を素早く追い詰める賢い姿が描かれていましたが、まさにその通りの名前だということが分かります。

私は、名前の響きからその人の性格や行動パターンを読み解くことがあるのですが、ヴェロキラプトルはまさにその典型例と言えるでしょう。

🧪 学名の構成(語根で覚える:ラプトル、サウルス、ケラトプス等)

恐竜の学名には、頻繁に登場する「語根」がいくつかあります。

これらの語根の意味を知っておけば、初めて聞く恐竜の名前でも、ある程度の特徴を推測できるようになりますよ。まるで、外国語を学ぶ時に、単語の語源を知ることで理解が深まるのと同じ感覚ですね。

- -saurus(サウルス):

ギリシャ語で「トカゲ、爬虫類」を意味します。最も一般的な語根で、多くの恐竜の名前に使われています。

(例:ティラノサウルス、ブラキオサウルス、ステゴサウルスなど) - -raptor(ラプトル):

ラテン語で「略奪者、泥棒」を意味します。素早く獲物を捕らえる肉食恐竜によく使われる語根です。

(例:ヴェロキラプトル、デイノニクス(「恐ろしいかぎ爪」の意)など) - -tops(トプス):

ギリシャ語で「顔」を意味します。特に顔に特徴がある恐竜、特に角竜類によく見られます。

(例:トリケラトプス、ペンタケラトプス(「5本の角を持つ顔」の意)など) - -don(ドン):

ギリシャ語で「歯」を意味します。歯に特徴がある恐竜によく使われます。

(例:イグアノドン(「イグアナの歯」の意)、プテラノドン(「歯のない翼」の意)など) - -pteryx(プテリクス/プテリックス):

ギリシャ語で「翼、羽」を意味します。空を飛ぶ恐竜(翼竜)や、羽毛を持つ恐竜に用いられます。

(例:アーケオプテリクス(「古代の翼」の意)など) - -ceratops(ケラトプス):

ギリシャ語で「角のある顔」を意味します。トリケラトプスのように、角を持つ恐竜のグループ全体を指す言葉としても使われます。

これらの語根を知っておくと、恐竜図鑑を開いた時に、名前の意味を推測する楽しさが格段にアップしますよ。子どもたちと一緒に「この恐竜は〇〇サウルスだから、トカゲの仲間だね!」なんて話しながら図鑑を眺めるのも、素敵な親子のコミュニケーションになるはずです。

私が名づけのご相談で、漢字の「部首」の意味を説明するように、この「語根」は恐竜の名前の「部首」のようなもの。

それぞれのパーツが持つ意味を知ることで、名前全体の深い意味が理解できる。恐竜の名前も、私たち人間の名前も、根っこにある構造は似ているのかもしれませんね。

🏛️ 4. 博物館と教育現場から見た“人気の理由”:実物との出会いが紡ぐ物語

恐竜たちの魅力は、単にその姿や名前の面白さだけではありません。

実際に、恐竜の骨格標本が展示されている博物館に足を踏み入れた時の、あの「本物」が放つ圧倒的な迫力こそが、子どもたちの心を揺さぶる最大の要因ではないでしょうか?

私も福井県立恐竜博物館を訪れた際、巨大なティラノサウルスの全身骨格を見上げた時には、その存在感に息を呑みました。

「ああ、本当にこんな生き物が地球上にいたんだ…!」と、心の底から感動したのを覚えています。

その体験は、図鑑で写真を見るだけでは決して味わえない、五感を刺激する特別なものでした。

この章では、博物館や教育現場の視点から、なぜ恐竜がこれほどまでに子どもたちを惹きつけるのか、その人気の秘密に迫ってみたいと思います。

🦕 福井県立恐竜博物館の解説:なぜ「恐竜」という呼び名なのか

日本を代表する恐竜研究の拠点である福井県立恐竜博物館では、「恐竜とは何か?」という根本的な問いについても、非常に分かりやすく解説してくれています。

そもそも「恐竜」という名前は、どのようにして生まれたのでしょうか?

「恐竜(Dinosaur)」という言葉は、1842年にイギリスの解剖学者リチャード・オーウェンが提唱しました。

ギリシャ語で「恐ろしいトカゲ(deinos sauros)」という意味なんですね。

当時は、巨大な爬虫類の化石が発見され始めていましたが、それがどんな生き物だったのか、人々はまだ十分に理解していませんでした。

そんな中で、オーウェンは「これは、これまでの爬虫類とは全く異なる、恐ろしく巨大な生き物だ」と考え、この名前を付けたと言われています。

この「恐竜」というネーミング自体が、すでに子どもたちの好奇心を掻き立てるパワーを秘めていると思いませんか? 「恐ろしい」と「トカゲ」という言葉の組み合わせが、想像力を刺激し、「どんなに怖くて、どんなに大きかったんだろう?」というワクワク感を呼び起こす。

これは、私がお名前鑑定士として、その名前が持つ「意味」や「イメージ」が、その人の人生に与える影響の大きさを実感するのと、どこか似ているかもしれません。

最初のネーミングが、その後の人気を大きく左右することもあるんですよね。

📺 展示・図鑑・メディアの影響:映画/漫画/図鑑が広げる世界

恐竜の人気を語る上で、博物館の展示だけでなく、メディアの影響も欠かせません。

- 博物館の展示:

やはり、本物の化石や、精巧に再現された骨格標本、あるいは動く恐竜ロボットなどは、子どもたちにとっての「リアルな恐竜体験」そのものです。

巨大な骨格を見上げた時の圧倒的なスケール感や、剥製のようにリアルに再現された恐竜たちの姿は、図鑑で見る何倍もの感動を与えてくれます。

私も、福井の博物館で、ティラノサウルスの骨格標本が動き出すギミックを見た時には、思わず「うわー!」と声を上げてしまいました(笑)。 - 恐竜図鑑:

分厚い恐竜図鑑は、子どもたちの「知りたい」という探求心を刺激する、最高の教材です。

色鮮やかなイラストや、詳細な解説は、子どもたちが恐竜たちの生きていた世界を想像するための大切なツールですよね。

たくさんの恐竜の名前を覚えることは、子どもたちの語彙力や記憶力の向上にも繋がると言われています。 - 映画・アニメ・ゲーム:

映画『ジュラシック・パーク』シリーズや、子ども向けの恐竜アニメ、ゲームなどの影響力は計り知れません。

これらの作品は、恐竜たちにそれぞれ個性的なキャラクターを与え、物語を通じて恐竜たちに感情移入するきっかけを作ってくれます。

映画で初めてスピノサウルスやギガノトサウルスを知り、そのかっこよさに魅せられた子どもたちも多いのではないでしょうか。

このように、博物館での「実物」との出会い、図鑑での「知識」の探求、そしてメディアでの「物語」体験が、複合的に子どもたちの恐竜への情熱を掻き立て、その人気を不動のものにしているのです。

私は、名前が持つ「物語」が、その人の人生を豊かにする力があると考えていますが、恐竜たちもまた、私たちにたくさんの「物語」を与えてくれる存在なのですね。

-

人間関係の鍵は「自分」を知ること 〜心地よい関係を築く心理学ワークショップ〜

-

60年に一度の「丙午」到来。この激動を“追い風”に変える、たった3つのお名前アクション

-

【2026年大寒】大寒卵はいつ食べる?お名前鑑定士が教える金運アップする「最強の食べ方」と入手方法まとめ

-

【お客様の声】1月限定・新年スペシャル鑑定2026のご感想と、現実を動かす小さな一歩!「ようやく心が定まりました」

-

【2026年の運勢完全版】「丙午×数秘1」は最強の始まり!夢を叶える開運アクションとラッキーカラーとは?

-

【2026年最新情報】あかちゃんの命名・名前ランキングTop5徹底解説!後悔しない名付け方や名前診断、命名無料相談について

![横内詩乃公式サイト[お名前鑑定士]](https://i0.wp.com/utanoyoko.com/wp-content/uploads/2024/03/%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89-2.png?fit=1177%2C477&ssl=1)

コメント