月の名前(呼び名)一覧!和風月名・満ち欠け・世界の月名まで、その意味を徹底解説!月を「名づける」文化、月を使った名前も

🌕 夜空を見上げるたびに、あなたは月にどんな「名前」を呼びかけますか?

夜空に浮かぶ月は、古くから私たちの心を惹きつけ、様々な感情を呼び起こしてきましたよね。

時には力強く、時には優しく、静かに私たちを見守ってくれる月の光に、どれほど多くの人が癒されてきたことでしょう。

私自身、お名前鑑定士として人々の「名前」と向き合う中で、月のように静かで、しかし確かな存在感を持つ名前の美しさに触れるたびに、深く感動しています。

しかし、私たちはこの美しい月に、どれほど多くの「名前」があるかをご存知でしょうか?

「月」という一言で片付けてしまうにはもったいないほど、日本人はいにしえより、月の姿や季節、そして感情に合わせて、実に豊かな呼び名を与えてきたんです。

この記事では、そんなロマンティックで奥深い月の「名前」の世界へ、皆さまをご案内したいと思います。

きっと、これからは夜空を見上げるたびに、月がもっと特別な存在に感じられるはずですよ。

- 旧暦に根ざした、風情あふれる和風月名とその由来

- 月の満ち欠けによって変わる、繊細な呼び名の数々

- 世界各地で親しまれている、ユニークな満月の名前

- 「月」にまつわる名づけ文化との繋がり

さあ、私たちと一緒に、月が織りなす言葉の物語をひも解いていきましょう!

🌙 月の名前(呼び名)とは? 言葉が紡ぐ、月の多様な表情

夜空に輝く月は、いつも同じように見えているようで、実は日々その姿を変え、季節によっても異なる表情を見せてくれますよね。

古くから、私たちの祖先は、そんな月の細やかな変化を敏感に感じ取り、実に多くの美しい「名前」を与えてきました。

ただ単に「月」と呼ぶだけでなく、その時々の月の様子や、それに伴う自然の変化、人々の感情を込めて名付けられた月の呼び名には、日本語の繊細さや豊かな感性が凝縮されているように感じます。

私がお名前鑑定士として様々な「名前」に触れる中で、名前一つに込められた親の願いや、その人の人生を彩る意味の深さに、いつも感動を覚えます。

月の名前もまた、まるで私たち一人ひとりの名前のように、その時々の月の「個性」や「物語」を語りかけてくるようです。

この章では、そんな月の名前がなぜこれほどまでに多く存在するのか、そしてそれが私たちに何を教えてくれるのか、その入り口を少し覗いてみましょう。

✨ 日本人が月を愛し、名づけた理由

なぜ、これほどまでに多くの月の名前が生まれたのでしょうか?

その答えは、日本人が古くから自然と深く結びつき、その営みの中で生きてきたことにあります。

特に、農耕民族であった私たちにとって、月は太陽と同じくらい、いや、もしかしたらそれ以上に大切な存在だったかもしれません。

月の満ち欠けは潮の満ち引きに影響を与え、それは漁業に直接関わってきます。

また、月の光は夜の農作業や狩りにも役立ち、農作物の成長サイクルにも無関係ではありませんでした。

さらに、月は私たち日本人の美意識とも深く結びついています。

平安時代の人々は、月を歌に詠み、物語の題材とし、その儚くも美しい輝きに心を奪われてきました。

私も昔、源氏物語を読んだときに、月が情景描写や登場人物の感情を伝える上で、いかに重要な役割を果たしているかに気づき、日本人と月の深い繋がりを感じたものです。

そうした中で、ただ単に「月」と呼ぶだけでは、その時々の情景や感情を表現しきれないと感じたのでしょう。

例えば、春の夜に霞んで見える月と、秋の澄んだ夜空に煌々と輝く月とでは、全く異なる趣がありますよね。

だからこそ、人は月の姿に様々な言葉を与え、その多様な美しさを愛でてきたのです。

🌌 月が持つ「時の流れ」としての意味

月の名前は、単に見た目を表すだけでなく、「時の流れ」を示す役割も果たしてきました。

特に、旧暦(太陰太陽暦)においては、月の満ち欠けが暦の基本となっていたため、月そのものが時間感覚と密接に結びついていたのです。

新月を「朔(さく)」、満月を「望(ぼう)」と呼び、そこから日数を数えていくことで、私たちは今がどの時期なのかを把握してきました。

例えば、「二日月(ふつかづき)」と聞けば、新月の次に現れる細い月であることがすぐに想像できますよね。

このように、月の呼び名を知ることは、古き良き日本の時間感覚や季節感を味わうことにも繋がります。

私は、名前を鑑定する際に、その名前が持つ「時空」を超えた意味を考えることがあります。

月の名前もまた、太古の昔から現代まで、私たち日本人の心に語りかけ続けている、まさに「時」を超えた名前だと言えるでしょう。

これからご紹介する月の名前の数々を通して、皆さんも月の持つ悠久の時の流れを感じていただけたら嬉しいです。

🌸 和風月名(旧暦の月名)12か月一覧と由来:雅やかな日本の四季

皆さんは、1月から12月までの各月に、日本ならではの美しい呼び名があることをご存知でしょうか?

「睦月(むつき)」「如月(きさらぎ)」「弥生(やよい)」といったこれらの呼び名を「和風月名(わふうげつめい)」と呼びます。

これらは、現在の太陽暦とは異なる、旧暦(太陰太陽暦)に由来する月の名前です。

私がお名前鑑定士として、ご先祖様から受け継がれる名前の奥深さに触れるたびに、和風月名のような、自然や季節の移ろいを言葉で表現する日本の文化の豊かさに改めて感動します。

一つ一つの月に込められた物語を知ることは、日本の四季をより深く味わうことにも繋がりますよ。

🗓️ 和風月名12か月の由来をひも解く

それでは、1月から12月までの和風月名と、その由来について見ていきましょう。

それぞれの月名には、その時期の気候や自然の様子、人々の暮らしが映し出されています。

諸説ありますが、代表的なものをいくつかご紹介しますね。

1月:睦月(むつき)

新しい年を迎え、家族や親戚が集まって睦み合う(仲良くする)月、という意味が込められています。

「睦び月(むつびつき)」が転じたとされています。お正月らしい、温かい響きがしますよね。

2月:如月(きさらぎ)

まだまだ寒さが厳しく、衣を更に重ね着する(着更ぎ=きさらぎ)月、という説が有力です。

また、草木が芽吹き始める「生更ぎ(きさらぎ)」や、寒さが厳しく全てが凍りつく「息吹(いぶき)の月」から来ているという説もあります。

3月:弥生(やよい)

草木がいよいよ生い茂る(弥生い茂る=いやおいしげる)月、という意味が込められています。

春が本格的に訪れ、生命の息吹を感じる月ですよね。

私も「弥生」という名前の方を鑑定したことがありますが、まるで春の陽光のように明るい未来を感じさせる素敵な名前でした。

4月:卯月(うづき)

卯の花が咲き始める月であることから「卯の花月(うのはなづき)」が略されたという説が一般的です。

また、田植えをする月であることから「植月(うづき)」が転じたという説もあります。

5月:皐月(さつき)

田植えをする月であることから「早苗月(さなえづき)」が略されたものです。

「さ」は田植えを意味する古語でもあります。五月晴れの空の下、田んぼに苗が植えられていく情景が目に浮かびますね。

6月:水無月(みなづき)

「水の無い月」と書きますが、これは「水が涸れる」という意味ではなく、「水の月」の「無(な)」が助詞の「の」を意味するため、「水の月」という意味になります。

梅雨の時期で田んぼに水が満ちる頃なので、水の豊かな月、ということなんですね。

7月:文月(ふづき)

七夕の季節であり、短冊に歌や字を書き、書道の上達を願う「文披月(ふみひらきづき)」が略されたという説や、稲穂がふくらむ「穂含月(ほふみづき)」が転じたという説があります。

8月:葉月(はづき)

木の葉が紅葉し、落ち始める月であることから「葉落ち月(はおちづき)」が略されたと言われています。秋

の気配が感じられる頃ですよね。

9月:長月(ながつき)

夜がだんだんと長くなる季節であることから「夜長月(よながつき)」が略されたという説が有力です。秋の夜長に読書を楽しんだり、月見をしたり、日本人が愛する季節ですね。

10月:神無月(かんなづき)

全国の八百万(やおよろず)の神様が出雲大社に集まってしまうため、神様が「居ない」月、とされています。

ただし、出雲地方では神様が集まるので「神在月(かみありづき)」と呼びます。

私もこの話を聞いた時、「日本の神様って、本当に人間みたいで可愛らしいな」と、思わず微笑んでしまいました(笑)。

11月:霜月(しもつき)

霜が降り始める月であることから「霜降月(しもふりづき)」が略されたものです。

冬の訪れを感じさせる、ひんやりとした響きですね。

12月:師走(しわす)

師(僧侶や教師)が年末の忙しさで走り回る月、という意味で「師馳せ月(しはせづき)」が転じたという説が有名です。

年の瀬の慌ただしさが伝わってきますよね。私も年末はいつも「師走だなぁ」と実感しながら走り回っています(笑)。

このように、和風月名一つ一つに、日本の豊かな自然と、それに寄り添って生きてきた人々の暮らしが凝縮されていることが分かります。

これらの名前を知ることで、四季の移ろいをより深く感じ、日々の暮らしに彩りを添えることができるのではないでしょうか。

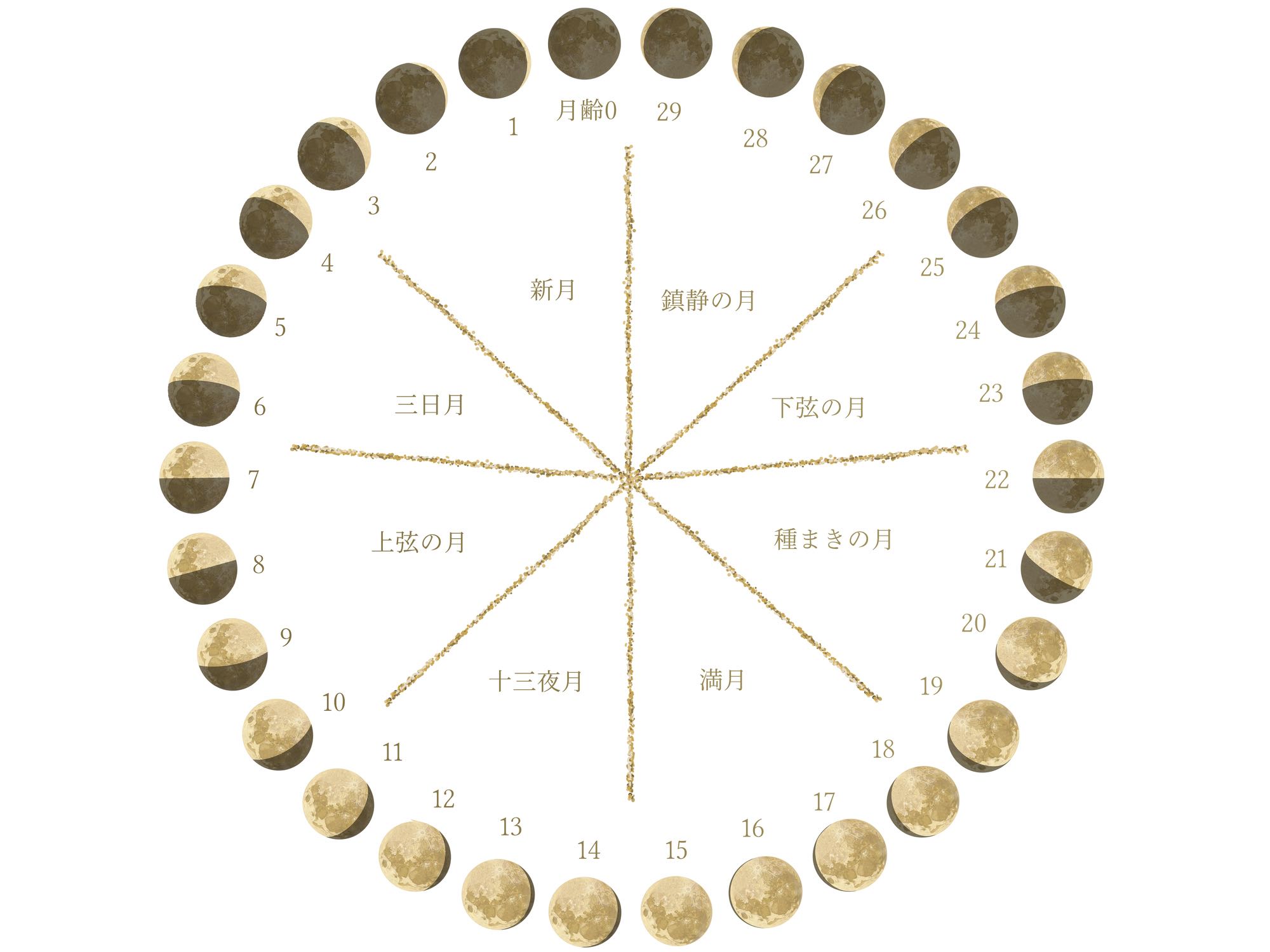

🌗 月齢・満ち欠けによる呼び名:日々の変化を愛でる言葉

夜空に輝く月は、毎日その姿を変えます。

新月で始まり、徐々に満ちて満月となり、そしてまた欠けていく。

この繰り返しの美しさに、古くから日本人は心惹かれ、それぞれの姿に繊細な「名前」を与えてきました。

ただ「三日月」や「満月」と呼ぶだけでなく、その日ごとに変わる月の表情を捉えた呼び名には、日本語の豊かな感性が詰まっているんです。

私がお名前鑑定士として、人々の名前が持つ多面性や成長の過程を読み解くように、月もまた、その満ち欠けのサイクルの中で、様々な表情を見せてくれます。

まるで、私たち一人ひとりの人生が、喜びも悲しみも経験しながら、少しずつ変化していくようですよね。

この章では、そんな月の満ち欠けによって変わる、ロマンティックな呼び名の数々をご紹介します。

きっと、これからは夜空を見上げるたびに、月がもっと豊かな物語を語りかけてくれるはずですよ。

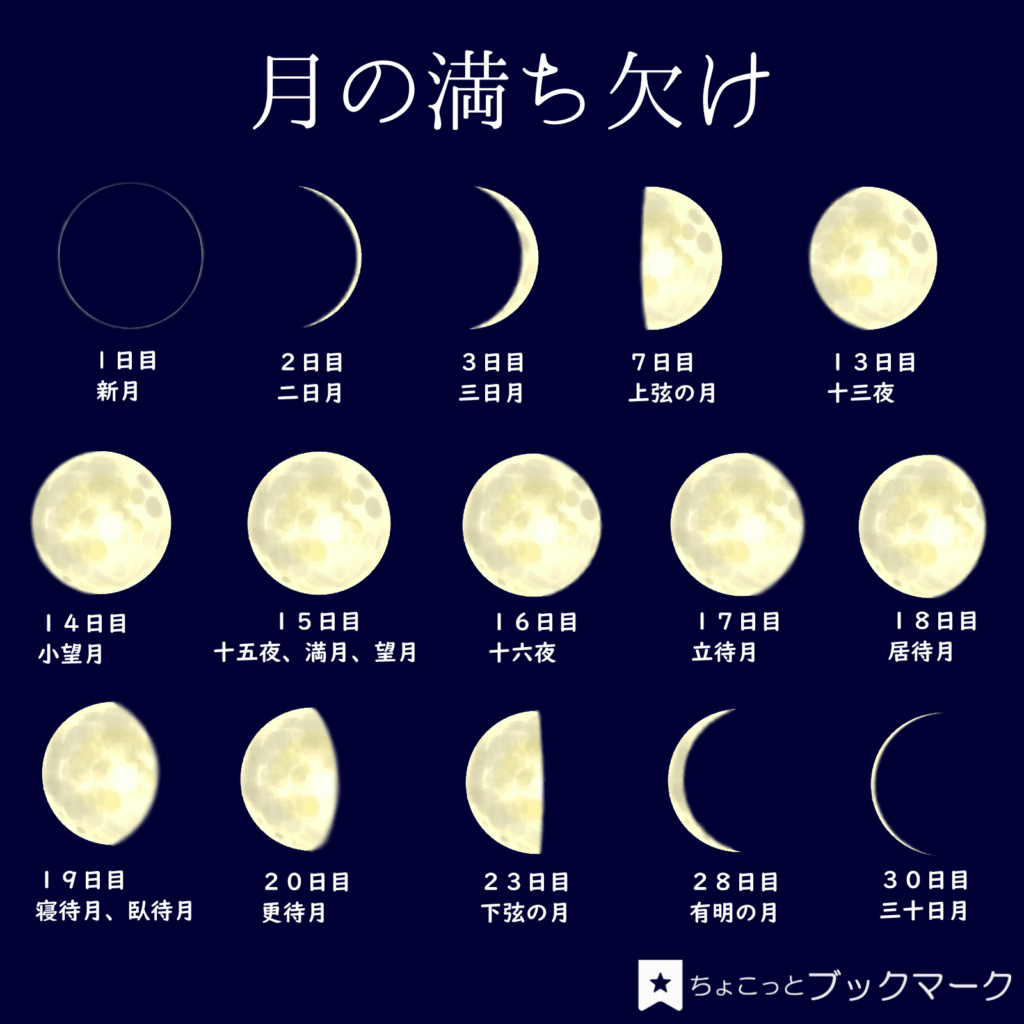

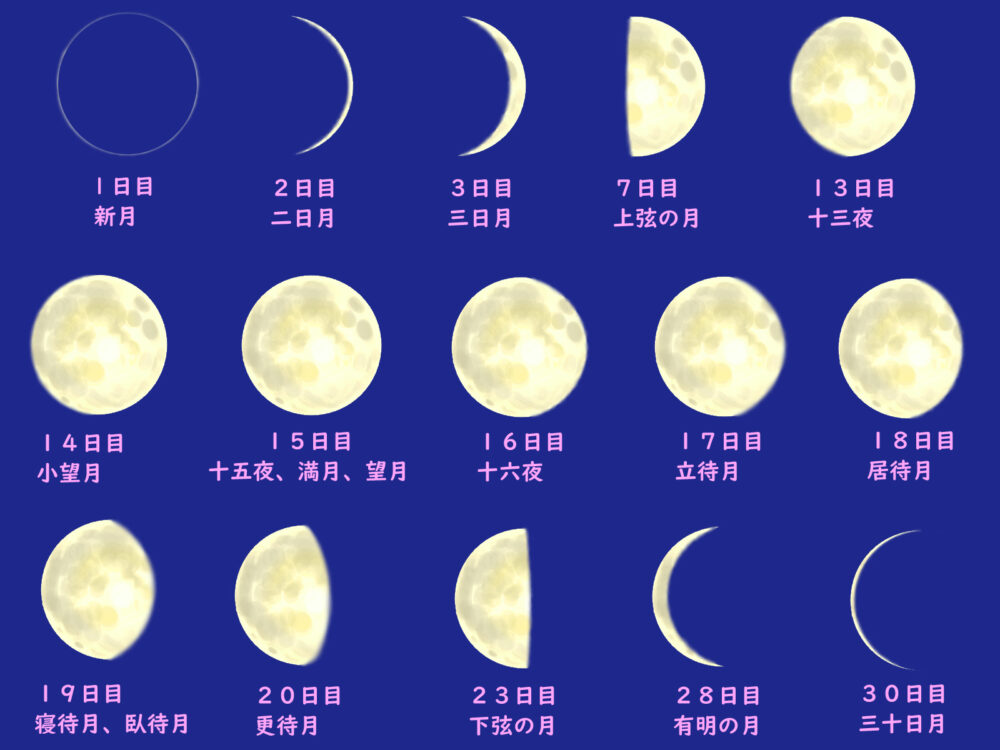

🌑 新月から満月へ、そしてまた新月へ:基本の呼び名

まずは、月の満ち欠けのサイクルにおける基本的な呼び名から見ていきましょう。

- 朔(さく):

新月のことです。月が太陽と同じ方向にあるため、地球からは見えません。

新しい月のサイクルが始まる日であり、古くは「朔日(ついたち)」として月の始まりを意味しました。

全てが始まる静かな日、と考えると、この名前に神秘性を感じませんか? - 二日月(ふつかづき):

新月の翌日に現れる、ごく細い月です。

日没直後の西の空に、ほんの少しの間だけ姿を見せる、とても儚い月ですね。

私もこの細い月を見つけると、なんだか幸運が訪れるような、そんな嬉しい気持ちになります。 - 三日月(みかづき):

新月を1日目として、3日目の夜に現れる月です。

誰でも一度は耳にしたことがある、代表的な月の名前ですよね。

細く美しい姿は、多くの詩歌や絵画のモチーフにもなってきました。 - 上弦の月(じょうげんのつき):

月が半分満ちた状態の月で、月の右側が輝いて見えます(北半球の場合)。

月が上った時、弓の弦を張るように見えることからこの名がつきました。

昼過ぎには空に現れ、真夜中には沈んでいく月です。 - 望(ぼう):

満月のことです。月が太陽と正反対の位置にあるため、地球からは月の全体が輝いて見えます。

文字通り「満ちる」という意味を持つこの呼び名には、達成や成就といったポジティブなイメージが込められています。 - 下弦の月(かげんのつき):

満月の後に月が半分欠けた状態の月で、月の左側が輝いて見えます(北半球の場合)。上弦とは反対に、真夜中過ぎに上り、昼頃に沈んでいく月です。

🎑 満月を過ぎてからの風雅な異称

満月を過ぎ、少しずつ欠けていく月にも、日本人は実に風雅な呼び名を与えました。

ここには、月が完全な姿を過ぎ、少しずつ姿を変えていくことへの、どこか儚くも美しい感情が込められているように感じます。

- 十六夜(いざよい):

満月(十五夜)の翌日の月です。「いざよい」とは「ためらう」という意味。

満月よりも少し遅れて月が昇るため、月が昇るのをためらっているように見えることから名付けられました。

この名前の響きを聞くだけで、私は心がきゅっとなるような、切ないような、でも美しい情景が目に浮かびます。 - 立待月(たちまちづき):

十六夜の翌日、十七日の月です。

月が昇るのを、立って待っているうちに昇ってくることからこの名がつきました。

十六夜よりもさらに遅く昇る月を、今か今かと待ち望む人々の姿が目に浮かびますよね。 - 居待月(いまちづき):

立待月の翌日、十八日の月です。

月が昇るのがさらに遅くなるため、立って待つのは辛くなり、座って待つことから「居待月」と呼ばれます。

ここまで来ると、月への執着というか、愛情がひしひしと伝わってきますよね(笑)。 - 寝待月(ねまちづき):

居待月の翌日、十九日の月です。

座って待つのも諦め、寝て待つほどに月が昇るのが遅いことから名付けられました。

もうここまで来ると、月への愛が深すぎて、なんだかユーモラスに感じてしまいます。 - 更待月(ふけまちづき):

寝待月の翌日、二十日の月です。夜が更けるまで待たなければ見られない月、という意味です。

夜遅くまで月を待ちわびる人々の姿が目に浮かびます。

これらの呼び名を知ると、日本人にとって月がどれほど身近な存在であり、その変化一つ一つに感情を投影してきたかがよく分かります。

私も、お客様の名前が持つ、様々な側面や変化を大切に鑑定しています。

月のように、名前もまた、時間と共にその輝きを変えていくものなのですね。

🌟 観測・見え方別の月の名前:詩情豊かな日本の月文化

月は、満ち欠けだけでなく、時間帯や季節、そして空の状態によっても、その見え方や印象が大きく変わりますよね。日本人は、そんな月の多様な表情を捉え、実に詩的で美しい「名前」を与えてきました。

これらの呼び名を知ることは、単に月の名前を知るだけでなく、古き良き日本の美意識や、自然との向き合い方を学ぶことにも繋がります。

私がお名前鑑定士として、名前の音の響きや漢字が持つイメージを大切にするように、月の名前もまた、その響きや情景が持つ独特の魅力があります。

例えば、「朧月夜(おぼろづきよ)」と聞けば、春のぼんやりとした月明かりが目に浮かび、心がふわりと軽くなるような気がしませんか?

この章では、時間帯や季節、そして月の見え方によって名付けられた、日本の豊かな月の呼び名をご紹介します。

🌄 夕暮れから夜明けまで:時間帯で変わる月の名前

一日のうちでも、月がどの時間帯に空に現れるかによって、その印象は大きく変わります。

- 夕月(ゆうづき):

夕暮れの空に現れる月を指します。

特に、まだ空が完全に暗くならないうちに、一番星と共に姿を見せる細い月は、どこか切なくも美しい情景を醸し出しますよね。

私も夕暮れ時、この月を見つけると、一日の終わりを静かに見守ってくれているような気持ちになります。 - 黄昏月(たそがれづき):

夕月とほぼ同じ意味で使われますが、黄昏時(たそがれどき)という言葉が持つ、少し寂しさや物悲しさを伴う夕暮れの情景をより強く表す呼び名です。

「誰そ彼(たそかれ)=そこにいるのは誰?」と、人の顔が判別しにくくなる薄暗い時間帯に見える月、というわけですね。 - 宵月(よいづき):

宵の口、つまり日没後まもなくから夜にかけて見える月を指します。

夕月や黄昏月よりも、もう少し夜の雰囲気が漂い始める頃の月、といったニュアンスです。 - 暁月(あかつきづき):

夜明け前の、まだ星が残る空に見える月です。

「あかつき」は、夜が明け始める薄明かりの時間帯を指す言葉。

夜の名残と朝の訪れが交錯する、神秘的な時間帯の月ですね。 - 有明月(ありあけづき):

夜明けの空に残っている月を指します。

夜が明けてもなお空に残っている月を、名残惜しむかのように眺める。

そんな日本人の繊細な心情が込められているようです。

私も早朝、この月を見つけると、なんだか一日が清々しく始まるような気持ちになります。

🌸 季節や天候で変わる月の表情

季節や、その日の天候によっても、月の見え方は様々に変化します。

- 朧月(おぼろづき):

春の夜、水蒸気を含んだ空に、ぼんやりと霞んで見える月を指します。

この言葉を聞くと、私は俳句や和歌の世界に誘われるような感覚になります。

どこか幻想的で、夢のような、そんなロマンチックな情景が目に浮かびますよね。 - 雨月(うげつ):

雨が降る夜に見える、あるいは雨に煙る月を指します。

雨の中、ぼんやりと見える月の姿は、どこか物悲しさや情緒を感じさせます。 - 風月(ふうげつ):

風の強い夜に見える月、または風が吹く中で見る月のことです。

「風光明媚(ふうこうめいび)」という言葉にもあるように、自然の美しさを表す言葉として使われます。 - 残月(ざんげつ):

夜が明けても空に残っている月、という意味で、有明月とほぼ同じです。

特に、夜の終わりや季節の終わりを惜しむような、情緒的な響きがあります。 - 雪月花(せつげつか):

「雪」「月」「花」という、日本の美しい自然を象徴する言葉を合わせた表現です。

これらは四季折々の美しい風景を表し、それぞれが持つ美意識を象徴しています。 - 月がその中心にあることからも、日本人にとって月がいかに大切な存在であったかが分かりますよね。

このように、月の呼び名を知ることは、単に知識を増やすだけでなく、私たちの感性を豊かにし、日々の生活の中に潜む美しさを再発見するきっかけを与えてくれます。

私も、お名前の鑑定を通じて、皆さんの日常に隠された美しさや輝きを見つけるお手伝いができたら嬉しいです。

🌎 満月の英語名・世界の月名(ムーンネーム):文化が彩る月の呼び名

日本人が月を愛し、その姿に様々な呼び名を与えてきたように、世界中の人々もまた、それぞれの文化や自然環境に合わせて、月にユニークな名前を授けてきました。

特に満月には、その時期の自然現象や人々の暮らしにまつわる、興味深い英語名(ムーンネーム)が数多く存在します。

私がお名前鑑定士として、世界中の名前の響きや意味に触れるたびに、その文化が持つ背景や、人々の願いが込められていることにとても感銘を受けます。

月の名前もまた、それぞれの土地で暮らす人々の営みや、自然への敬意が凝縮された、まさに「文化の名前」だと感じています。

この章では、そんな世界の月の名前の世界を少し覗いてみましょう。

きっと、宇宙という広大な舞台で、私たち人類が共有するロマンを感じられるはずですよ。

🌕 北米先住民由来の満月名:ハーベストムーン、ストロベリームーンなど

現在、世界中で広く知られている満月の英語名の多くは、北米の先住民(ネイティブアメリカン)が、その月の特徴的な出来事や季節の移り変わりを表すために名付けたものだと言われています。

これらの名前は、その土地の自然と深く結びつき、人々の暮らしに根ざした知恵が詰まっているんですよね。

ここでは、代表的なムーンネームをいくつかご紹介します。

1月:ウルフムーン(Wolf Moon / 狼月)

真冬の厳しい寒さの中で、空腹の狼が遠吠えをする時期に由来すると言われています。

この名前を聞くと、凍てつく夜空に響き渡る狼の雄叫びが聞こえてくるような、そんな力強い情景が目に浮かびますね。

2月:スノームーン(Snow Moon / 雪月)

北米で最も多くの雪が降る月にちなんで名付けられました。

一面の銀世界を照らす満月は、また格別の美しさがあるでしょうね。

3月:ワームムーン(Worm Moon / 芋虫月)

土が溶けて柔らかくなり、ミミズ(ワーム)が顔を出す頃に由来します。

春の訪れを告げる、生命力あふれる名前ですよね。

4月:ピンクムーン(Pink Moon / 桃色月)

北米に咲くピンク色のフロックスという花が咲き始める時期にちなんでいます。

実際に月がピンク色に見えるわけではないのですが、その名前からしてロマンチックですよね!

5月:フラワームーン(Flower Moon / 花月)

多くの花が咲き乱れる季節の満月です。

まさに百花繚乱、色とりどりの花が咲き誇る様子が目に浮かびます。

6月:ストロベリームーン(Strawberry Moon / 苺月)

野いちごの収穫時期に由来します。

夕焼け空の低い位置に見える月が、少し赤みがかって見えることから、この名前がより一層ロマンチックに感じられます。

この時期に赤い月を見ると「恋愛が成就する」なんていう言い伝えもあるそうですよ。

7月:バックムーン(Buck Moon / 男鹿月)

雄鹿の新しい角が生え変わる時期にちなんでいます。

力強く生命力を感じる名前ですね。

8月:スタージョンムーン(Sturgeon Moon / チョウザメ月)

チョウザメが豊富な湖でよく獲れる時期に由来します。

狩猟や漁労に密接に関わっていた先住民の暮らしがうかがえます。

9月:ハーベストムーン(Harvest Moon / 収穫月)

収穫期に昇る月の中で、特に明るく長時間空に留まる満月を指します。

収穫作業をする人々にとって、この月の光は非常に重宝されたでしょう。

日本でいう「芋名月」や「栗名月」といった、お月見の季節の月に当たりますね。

10月:ハンターズムーン(Hunter’s Moon / 狩人の月)

収穫を終え、冬に備えて狩猟を始める時期に由来します。獲物を見つけやすいように、明るい月の光が狩人を助けたのかもしれません。

11月:ビーバームーン(Beaver Moon / ビーバー月)

ビーバーが冬ごもりの準備を始める時期、あるいは毛皮を捕獲する時期に由来すると言われています。

12月:コールドムーン(Cold Moon / 寒月)

一年で最も寒さが厳しくなる月にちなんでいます。

凍てつく冬の夜空に輝く満月は、一段と清冽な美しさを放つでしょう。

これらのムーンネームは、先住民たちが自然と共生し、そのリズムに合わせて生きてきた証であり、私たち現代人にも、自然への敬意や季節の移ろいを感じさせてくれる大切な贈り物だと私は思っています。

🌍 その他の地域の月の名前:文化と月の多様な結びつき

北米先住民のムーンネームが有名ですが、もちろん他の地域でも、それぞれの文化に根ざした月の呼び名が存在します。

例えば、ヨーロッパではキリスト教にまつわる名前が付けられたり、アジアの国々では干支や仏教の行事と結びついた名前があったりします。

こうした多様な月の名前を知ることは、世界の文化や歴史に触れることにも繋がります。

月は地球上のどこから見ても同じように輝いているのに、それを見る人々の心や言葉によって、これほどまでに様々な表情を与えられている。

この事実に、私は言葉の持つ無限の可能性と、人間の想像力の豊かさを感じずにはいられません。

私が名前を鑑定する際も、その名前が持つ文化的背景や、そこに込められた願いを深く掘り下げるようにしています。月の名前は、まるで私たち一人ひとりの「名前」のように、その背景に豊かな物語を秘めているのですね。

👨👩👧👦 月の名前を名前・名づけ文化と結びつける:あなたの名前に月の輝きを

ここまで、和風月名や月齢による呼び名、さらには世界の月の名前について見てきました。

月が持つ多様な表情や、それにまつわる豊かな言葉の数々に、きっと皆さんも心を奪われたことでしょう。

お名前鑑定士である私は、人々の「名前」がその人の人生に与える影響の大きさを日々実感しています。

そして、この「月」というモチーフは、古くから日本人の名づけ文化において、非常に人気のある要素なんです。

月の持つ「優しさ」「神秘性」「美しさ」といったイメージは、お子様の名前にも、大人の方の雅号やペンネームにも、素晴らしい輝きを与えてくれます。

この章では、「月」がつく名前や、月の呼び名を名前に取り入れるヒントについて、私ならではの視点でお伝えしたいと思います。

✨ 「月」がつく人名・字義・意味例

「月」という漢字は、単体でも名前として使われることはもちろん、様々な漢字と組み合わせることで、多様な意味や響きを持つ名前になります。

- 月(つき):

シンプルでありながら、神秘的で美しい響きを持つ名前です。

夜空の月のように、静かに周りを照らす存在になってほしい、という願いが込められることが多いですね。 - 美月(みつき):

「美しい月」を意味し、その名の通り、美しく輝く人に成長してほしいという願いが込められます。

非常に人気の高い名前の一つです。 - 優月(ゆづき):

「優しさ」と「月」が合わさり、優しく穏やかな心を持つ人になってほしいという願いが込められます。

月の光のように、周りを優しく包み込むようなイメージですね。 - 琴月(ことづき):

「琴」の音色のように美しく、月のように神秘的な人、というイメージを呼び起こします。

芸術的な才能や感性を願う親御さんに選ばれることもあります。 - 小月(さつき・こづき):

可愛らしく、愛らしい月のイメージです。

「さつき」と読むと、先ほどの和風月名「皐月」とも繋がり、日本の四季を感じさせる名前になります。 - 明月(あきづき):

明るく輝く月を意味し、聡明で輝かしい人生を送ってほしいという願いが込められます。

これらの名前は、月の持つ「清らかさ」「神秘性」「穏やかさ」「美しさ」といったイメージを、ストレートに表現していますよね。

私も、こうした「月」のつく名前を鑑定するたびに、その名前の持ち主が、まるで夜空の月のように、唯一無二の輝きを放つ存在であってほしいと願います。

💡 月の呼び名を名前に取り入れるときのヒント

さらに、和風月名や、月の満ち欠け、見え方による呼び名を、お子様の名前や、ご自身のニックネーム、ペンネームなどに活かすこともできます。

これらは、より個性的で、深い意味を持つ名前になるヒントになりますよ。

- 誕生月にちなんだ和風月名を取り入れる:

例えば、5月生まれのお子さんなら「皐月(さつき)」、9月生まれなら「長月(ながつき)」など、誕生月の和風月名を名前に使うことで、その子が生まれた季節の情景や、その月に込められた願いを名前と共に受け継ぐことができます。

これは、その子の「ルーツ」や「生まれた時」を大切にする、素敵な名づけの方法ですよね。 - 月の満ち欠けをイメージさせる言葉を選ぶ:

「三日月(みかづき)」のように、特定の月の姿を表す言葉を名前に用いるのも良いでしょう。

例えば、「新月(さく)」から連想される「朔(さく)」という音を名前に取り入れたり、満月を意味する「望(もち)」や「満(みつる)」を使うことで、満ち足りた人生や希望に満ちた未来を願うことができます。 - 月の異称からヒントを得る:

「朧(おぼろ)」「有明(ありあけ)」といった、月の異称から名前に繋がる言葉を見つけるのも面白いですよ。

例えば、「朧」からは「緒望(おぼう)」など、響きを活かした名前に繋げられるかもしれません。

これらの名前は、一見すると月の名前とは分からないかもしれませんが、知る人ぞ知る、奥深い意味を持つ名前として、個性を演出してくれるでしょう。 - 「月」にまつわる漢字の組み合わせを考える:

「月」の部首を持つ漢字や、「月」を意味する別の漢字(例:「望」「朔」「宵」など)を組み合わせることで、バリエーション豊かな名前が生まれます。

私が名づけのご相談を受ける際には、単に響きや画数だけでなく、その名前が持つ「物語」や「願い」を大切にするようにアドバイスしています。

月の名前のように、一つ一つの言葉に込められた意味を知ることで、私たちはその名前を、より深く愛し、大切にすることができるのではないでしょうか。

-

60年に一度の「丙午」到来。この激動を“追い風”に変える、たった3つのお名前アクション

-

【2026年大寒】大寒卵はいつ食べる?お名前鑑定士が教える金運アップする「最強の食べ方」と入手方法まとめ

-

【お客様の声】1月限定・新年スペシャル鑑定2026のご感想と、現実を動かす小さな一歩!「ようやく心が定まりました」

-

【2026年最新情報】あかちゃんの命名・名前ランキングTop5徹底解説!後悔しない名付け方や名前診断、命名無料相談について

-

【2025年12月コールドムーン】今年最後の満月が告げるメッセージとは?2026年飛躍のための開運行動も

-

祝【2025年紅白初出場!】M!LK(ミルク)のメンバーやグループ名の由来は?姓名判断とカタカムナで紐解く最強運勢

![横内詩乃公式サイト[お名前鑑定士]](https://i0.wp.com/utanoyoko.com/wp-content/uploads/2024/03/%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89-2.png?fit=1177%2C477&ssl=1)

コメント