悪石島の名前の由来は?「悪」の字に隠された3つの説と地震・仮面神ボゼの謎

なぜ『悪石島』なのか?— 秘境の名に刻まれた、自然と向き合い続ける人々の物語

日本には400を超える有人の島々が存在しますが、その中でも一度聞いたら忘れられない、ひときわ強烈なインパクトを放つ名前があります。

鹿児島県の南方に点在するトカラ列島に浮かぶ、その名も「悪石島(あくせきじま)」。

『悪』— この不穏でさえある一文字を冠した島に、私たちは一体何を想像するでしょうか。

呪われた土地、あるいは何か忌まわしい歴史が眠る場所…?

そんな先入観は、多くの人が抱く自然な反応かもしれません。

しかし、そのイメージだけでこの島を語ってしまうのは、あまりにもったいないことです。

この名前の裏には、厳しい自然と共存し続け、未来へと文化を繋ぐ人々の、奥深く、そして力強い物語が隠されているのです。

絶海の秘境、その知られざる素顔

悪石島は、鹿児島港から週に数便だけ運航されるフェリーに乗り、実に10時間以上もの時間をかけてようやくたどり着くことができる、人口約89人の小さな島です。

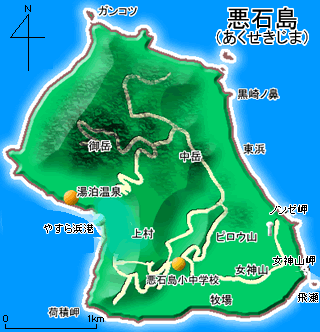

周囲を切り立った断崖絶壁に囲まれ、島の中心には活火山である御岳(みたけ)が雄々しくそびえ立つ。

人の手がほとんど入っていない亜熱帯の原生林が鬱蒼と茂り、夜になれば天の川がくっきりと見えるほどの満天の星が降り注ぐ。

まさに「絶海の秘境」という言葉が、これほど似合う場所は他にないでしょう。

アクセスが決して容易ではないからこそ、この島には昔ながらの独自の文化と、手つかずの美しい自然が奇跡的に守られてきました。

しかし、人々を魅了するこの島の名前には、なぜ「悪い石の島」などという、穏やかならぬ言葉が選ばれたのでしょうか。

その謎を解き明かすには、いくつかの歴史的な物語を紐解く必要があります。

なぜ「悪石島」? 名前の由来になった3つの説

このミステリアスな名前の由来には、主に3つの説が存在します。

それぞれが、この島の持つ異なる側面を照らし出しています。

【説①:“航海の最大の敵”に捧げた名(最有力説)】

最も有力とされているのが、この島の周辺海域が古くからの「海の難所」であったという説です。

世界最大級の暖流である黒潮が直接ぶつかるこの海域は、潮の流れが非常に速く複雑で、予測不能な渦を巻くことさえあります。

加えて、海面下に隠れた岩礁も多く、昔の航海技術では座礁の危険と常に隣り合わせでした。

船乗りたちにとって、ここはまさに命がけの航路。

彼らが感じた自然の脅威と、それに対する畏敬の念が、「厄介な場所」「厳しい場所」という意味を込めて「悪石」という名を付けさせたと考えられています。

ここで言う「悪」とは、善悪を問う「evil」ではなく、「悪路」や「悪天候」で使われるように、人間の力を超えた自然の猛々しさや厳しさを示す言葉なのです。

【説②:歴史の哀愁を秘めた、平家の落人伝説】

次に、よりロマンを掻き立てるのが、壇ノ浦の戦いで敗れた平家の落人たちがこの島へ逃げ延びたという伝説に由来する説です。

源氏の追っ手から身を隠すため、あえて人が寄り付かないような不吉な名前を付け、自らの存在を歴史の闇に葬ろうとした、という物語です。

あるいは、あまりにも過酷な島の環境を目の当たりにした落人たちが、「ここはまるで悪い石ばかりの島だ」と嘆いた声が、そのまま地名として定着したのかもしれません。

この説は、日本の歴史の大きなうねりが、この小さな島にも確かに届いていたことを感じさせます。

【説③:文化交流の痕跡、琉球からの視点説】

もう一つは、かつて琉球王国(現在の沖縄)との交易が盛んだった時代、文化的な視点から生まれたとする説です。

琉球から薩摩(現在の鹿児島本土)を目指す航路において、この島は重要な目印となっていました。

琉球の言葉で「向こうに見える岩礁」や「目印の岩」といった意味を持つ言葉が、長い年月をかけて人々の間で伝わるうちに、音韻が変化して「あくせき」になったのではないか、という考察です。

これは、悪石島が孤立した島ではなく、広大な海を介した文化交流の結節点であったことを表しています。

「悪石」の名は今も生きている:頻発する地震と島の暮らし

これらの説は、どれも歴史書の中の物語のように聞こえるかもしれません。

しかし、悪石島の「悪(=厳しい自然)」は、決して過去のものではありません。

それは、今この瞬間も、島の暮らしに深く関わり続ける、現在進行形の現実なのです。

昨年、2024年の春に大規模な群発地震が発生しました。

数週間にわたって頻発した揺れは、島民の方々に大きな不安を与えました。

そして、その記憶が薄れる間もなく、まさに今、2025年7月の現在も、トカラ列島では再び群発地震が活発化し、島は緊張感に包まれています。

連日のように揺れが続き、時には震度3を超える地震が島民の眠りを妨げる。

この終わりの見えない揺れは、「悪石」という名が、決して大げさな表現ではないことを私たちに改めて突きつけます。

この地域は日本でも有数の地震多発地帯であり、島の中央にそびえる御岳(みたけ)もまた、気象庁が常に監視を続ける活火山です。

さらに、毎年夏から秋にかけて襲来する強大な台風も、島の暮らしを根底から揺さぶります。

こうしてリアルタイムで続く自然の営みを前にすると、「悪石島」という名前は、いにしえの船乗りが付けた単なるレッテルなどではないことが痛いほどに分かります。

それは、この島に生きる人々が、誕生の瞬間から宿命として向き合い続け、そして未来永劫、対峙していくであろう自然の厳しさそのものを、今なお体現している、生きた名前なのです。

悪を祓い、生を祝う仮面神「ボゼ」の逆説

しかし、この島の人々は、ただ自然の脅威に怯え、翻弄されてきているだけではありません。

驚くべきことに、この島には、「悪」という名とは真逆の役割を持つ、ユニークな神様が存在します。

国の重要無形民俗文化財にも指定されている、仮面神「ボゼ」です。

毎年、旧暦7月の盆の最終日。

赤土と墨で禍々しくもユーモラスに彩られた巨大な面をつけ、全身にビロウの葉をまとった「ボゼ」が、どこからともなく集落に現れます。

その手には「ボゼマラ」と呼ばれる、生命の根源を象徴する木の棒。

ボゼはそれを人々の体や家に突きつけ、悪霊を祓い、魂を清め、子宝と豊穣をもたらすと信じられています。

その姿は一見すると恐ろしくも奇妙ですが、島の人々にとっては、1年の無事を感謝し、未来の幸福を祈るための、かけがえのない存在なのです。

このボゼの文化から、大切なことが見えてきます。

あまりにも厳しい自然環境(悪石)と共存するためには、人々には心を支える何かが必要だったのでしょう。

だからこそ、災いを追い払い、力強い生命力をたたえる「ボゼ」という祈りの形を生み出したのです。

この島では、「厳しい自然(悪)」と「聖なる祈り(聖)」が、対立するのではなく、お互いを必要としながら、

見事なバランスで成り立っていると言えます。

名前を知れば、世界は物語を始める

「悪石島」という名前は、決してこの島を悪く言うためのものではありません。

むしろ、これは島の人々の「誇りの証」なのです。

荒れ狂う海、険しい崖、そして大地を揺らす地震。

そんな厳しい自然のすべてを正面から受け止め、知恵と勇気で乗り越え、豊かな文化を未来へつないできた。

その力強さそのものが、「悪石島」という名前に刻まれているのです。

地名は、単なる場所を示す記号ではありません。

その土地に積み重なった記憶であり、人々の営みの証です。

次にあなたが地図の上で、あるいはニュースで「悪石島」の名を見つけたなら、ぜひ思い出してみてください。

その一見不穏な名前の向こう側に広がる、自然への深い畏敬と、今この瞬間もたくましく生きる人々の、壮大な物語を。

そのとき、この島はあなたにとって、ただの秘境ではなく、過去から未来へと続く、魂のこもった特別な場所として見えてくるはずです。

次に地図でこの島を見つけたら、ぜひその名に秘められた物語を思い出してみてくださいね。

おわりに:名前という「物語」を生きるということ

地名は、単なる場所を示す記号ではありません。

その土地に積み重なった記憶であり、人々の営みの証です。

「悪石島」という名前は、決してこの島を悪く言うためのものではありませんでした。

それは、荒れ狂う海、険しい崖、そして大地を揺らす地震といった厳しい自然のすべてを正面から受け止め、知恵と勇気で乗り越え、豊かな文化を未来へつないできた人々の「誇りの証」なのです。

次にあなたが地図の上で、あるいはニュースで「悪石島」の名を見つけたなら、ぜひ思い出してみてください。

その一見不穏な名前の向こう側に広がる、自然への深い敬いと、今この瞬間もたくましく生きる人々の壮大な物語を。

そのとき、この島はあなたにとって、ただの秘境ではなく、過去から未来へと続く、魂のこもった特別な場所として見えてくるはずです。

そして、少しだけ思いを巡らせてみてほしいのです。

土地の名がその歴史と宿命を物語るように、私たち一人ひとりの名前にもまた、その人生を豊かに導くヒミツが隠されているのです。

【お名前のヒミツを知りたい方→お名前鑑定はコチラから】

お名前・ネーミングについてのご相談もお気軽にどうぞ。(無料相談実施中)

公式ラインからすぐ質問できます。

-

【2026年大寒】大寒卵はいつ食べる?お名前鑑定士が教える金運アップする「最強の食べ方」と入手方法まとめ

-

【2025年12月コールドムーン】今年最後の満月が告げるメッセージとは?2026年飛躍のための開運行動も

-

祝【2025年紅白初出場!】M!LK(ミルク)のメンバーやグループ名の由来は?姓名判断とカタカムナで紐解く最強運勢

-

【竜とそばかすの姫】登場人物の名前の由来と意味を徹底解説!名前が織りなす運命!姓名判断&カタカムナで紐解く「名前の秘密」完全ガイド

-

【かっぱえびせん】の名前の由来は漫画だった!やめられない止まらない名前の秘密を徹底解剖

-

【コアラのマーチ】の名前の秘密と由来!お名前鑑定士が解説!500種の絵柄に隠された開運を!姓名判断&カタカムナでも徹底解析!

![横内詩乃公式サイト[お名前鑑定士]](https://i0.wp.com/utanoyoko.com/wp-content/uploads/2024/03/%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89-2.png?fit=1177%2C477&ssl=1)

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] ・悪石島の名前の由来は?「悪」の字に隠された3つの説と地震・仮面神ボゼ… […]