【保存版】しゃぶしゃぶの名前の由来を徹底解明!歴史を紐解く美食探訪

はじめに:なぜ今、しゃぶしゃぶの歴史を知るべきなのか?

みなさん、こんにちは!お名前鑑定士のUtanoです。

今日は、私たちの食卓にすっかりおなじみとなった「しゃぶしゃぶ」について、皆さんと一緒に深く掘り下げていきたいと思います。

寒い季節には体を温め、暑い季節にはさっぱりと楽しめる万能な料理、しゃぶしゃぶ。

でも、その名前の由来や、どのようにして私たちの元にやってきたのか、ご存知でしょうか?

実は、私もこの仕事をするまでは「美味しいからそれでいいや!」なんて思っていたのですが、ある時ふと「この楽しい音、どこから来たんだろう?」と疑問に感じたのがきっかけでした。

料理の背景を知ることで、目の前の一品がより一層味わい深く、心に響くものになる。

私は、名前にはそのものの歴史や魂が宿ると信じています。

この記事では、しゃぶしゃぶの奥深い歴史をひも解きながら、特にそのユニークな「名前の由来」に焦点を当てていきます。

きっと、明日からのしゃぶしゃぶがもっと美味しく、もっと楽しくなるはずですよ。

この記事で学べること:

- しゃぶしゃぶの意外な発祥の地とルーツ

- 「しゃぶしゃぶ」という名前が誕生した感動的な物語

- 京都の老舗が日本の食文化に与えた影響

- 地域ごとのしゃぶしゃぶの楽しみ方の違い

さあ、一緒にしゃぶしゃぶの魅惑的な世界を旅してみませんか?

1. しゃぶしゃぶのルーツを探る:意外な発祥の地と料理とは?

「しゃぶしゃぶ」と聞くと、誰もが日本料理を思い浮かべることでしょう。

私もそうでした。

しかし、実はそのルーツをたどると、なんと遥か遠い中国にたどり着くのです。

これには本当に驚きました!

私の鑑定の仕事でも、名前のルーツをたどっていくと、思いもよらない場所や文化に繋がることが多々あります。

まさに、しゃぶしゃぶも同じで、その名前の響きからは想像できない壮大な旅をしてきた料理なんですよね。

しゃぶしゃぶの原型とされているのは、中国の「涮羊肉(シュワンヤンロウ)」という料理です。

これは、薄切りにした羊肉を熱い鍋の中でさっとくぐらせて食べる鍋料理で、北方民族の食文化が起源とされています。

モンゴル帝国の時代には、兵士たちが戦場で兜を鍋代わりに使って肉を煮て食べていた、なんていう逸話も残っているくらい、古くから親しまれてきた料理なんです。

想像してみてください、戦場で熱い鍋を囲む兵士たちの姿。

なんだかロマンを感じませんか?

この「涮(シュワン)」という漢字が「くぐらせる」という意味を持ち、これが後に「しゃぶ」という音に繋がっていくのですね。

羊肉を使うのは、モンゴルなどの地域では羊が主要な家畜だったからでしょう。

日本では牛肉や豚肉が主流ですが、ルーツを知ると、一度は羊肉のしゃぶしゃぶも試してみたくなりますよね。

中国から日本へ:しゃぶしゃぶの伝来

では、この涮羊肉がどのようにして日本に伝わったのでしょうか。

第二次世界大戦後、中国から引き揚げてきた医師、吉田璋也氏が、北京で食べた涮羊肉に感銘を受け、日本に持ち帰ったことが、現在のしゃぶしゃぶが誕生する大きなきっかけとなったと言われています。

吉田氏は、京都の料理店「十二段家」の西垣光雄氏にこの料理を紹介し、日本人の口に合うようにアレンジを加えました。

ここから、日本のしゃぶしゃぶの歴史が本格的にスタートするわけです。

私の仕事もそうですが、異文化のものを日本に持ち込み、日本の風土に合わせて調整する、というのは非常に繊細で重要な作業です。

吉田氏と西垣氏の出会いがなければ、今のしゃぶしゃぶはなかったかもしれませんね。

2. 「しゃぶしゃぶ」名前の由来:あのオノマトペ誕生秘話

さて、いよいよ本題とも言える「しゃぶしゃぶ」という名前の由来について深掘りしていきましょう。

この独特で楽しい響きの名前、一体どこから来たのでしょうか?

実は、この名前の誕生には、京都の老舗料亭が深く関わっています。

私も鑑定の依頼を受ける際、その方の名前の響きから受ける印象はとても大切にしています。

まさか、料理の名前にもそんなストーリーがあるとは、最初に知った時は本当に驚きました!

京都「十二段家」と「しゃぶしゃぶ」命名の瞬間

日本のしゃぶしゃぶの歴史を語る上で欠かせないのが、京都の老舗料亭「十二段家」です。

前述の通り、中国から帰国した吉田璋也氏が、北京で味わった「涮羊肉」を日本に広めようと、吉田氏が懇意にしていた「十二段家」の二代目主人、西垣光雄氏に相談を持ちかけました。

西垣氏はこの料理に感銘を受け、日本人の味覚に合うように改良を重ねました。

特に、羊肉の代わりに牛肉を使うこと、そしてつけダレをポン酢とごまダレにする、というアイデアは、日本のしゃぶしゃぶを決定づける重要なポイントとなりました。

そして、最も重要な「名前」についてです。ある日、十二段家の女将さんが、鍋の中で薄切り肉を菜箸で揺らしながら「しゃぶ、しゃぶ」と、その音を口にしたのがきっかけだと言われています。

お肉が湯の中で揺れる様子と、その際に立つ音を表現したオノマトペ、「しゃぶ、しゃぶ」。この何気ない一言が、そのまま料理の名前になったというのですから、なんとも素敵なエピソードですよね。

私も、お客さまの名前の鑑定をする中で、その響きが持つ力、そしてそこから生まれる新しい意味合いに日々感動しています。

まさに、「名は体を表す」とはこのことでしょう。

この「しゃぶしゃぶ」という響きは、お肉をくぐらせる動作を想像させ、食べる前のワクワク感を高めてくれます。

完璧すぎる名前だと私は思います。

商標登録と全国への普及

この「しゃぶしゃぶ」という名前は、昭和29年(1954年)に大阪の「スエヒロ」によって商標登録されました。

十二段家が考案し、スエヒロが全国に広めるという、まさに二人三脚で日本の食文化を彩ったと言えるでしょう。

商標登録されたことで、「しゃぶしゃぶ」という名前はより一層世の中に浸透し、誰もが知る国民的料理へと成長していきました。

3. 京都「十二段家」が果たした役割:しゃぶしゃぶを世に広めた名店の功績

京都にある「十二段家」は、日本のしゃぶしゃぶの歴史において、まさに「聖地」とも呼べる存在です。

先ほども触れましたが、中国から持ち込まれた「涮羊肉」を、日本人好みの「しゃぶしゃぶ」へと昇華させ、その名前まで生み出した功績は計り知れません。

私の仕事でも、古くから続く家系の名前を鑑定する機会がありますが、そこには必ず、その家が培ってきた歴史と文化が息づいています。

十二段家もまた、京都という古都の歴史の中で、独自の食文化を育んできたからこそ、しゃぶしゃぶという新たな価値を生み出すことができたのでしょう。

日本の食文化に合わせた革新

十二段家が「涮羊肉」を「しゃぶしゃぶ」へと進化させたポイントは多岐にわたります。

- 肉の選択:羊肉から牛肉へ

中国の涮羊肉は羊肉を使うのが一般的でしたが、当時の日本では羊肉はあまり馴染みがありませんでした。

そこで、十二段家は上質な牛肉を使うことを考案。

これにより、より多くの日本人の口に合う、洗練された味わいを実現しました。

薄切りにされた牛肉は、さっと火を通すだけで柔らかく、旨味が凝縮されます。

この選択が、日本のしゃぶしゃぶの美味しさの根幹をなしていると言えるでしょう。 - つけダレの考案:ポン酢とごまダレ

中国の涮羊肉にもつけダレはありますが、十二段家は日本独自のつけダレを開発しました。

それが、現在では定番となっているポン酢とごまダレです。

爽やかな酸味のポン酢と、コク深いごまダレは、牛肉の旨味を一層引き立て、飽きることなく食べ続けられる魔法のような組み合わせです。

私の経験では、どんなに良い名前でも、その人の個性や性格に合っていなければ、本当にその人の魅力として輝くことは難しいものです。

料理も同じで、どんなに良い食材でも、それに合う調味料があってこそ、その真価を発揮するのです。 - 「しゃぶしゃぶ」という名前の命名

そして、やはり最大の功績は、そのユニークな名前の命名でしょう。

女将さんが発した「しゃぶ、しゃぶ」という音が、そのまま料理名として定着したエピソードは、前述の通りです。この響きは、言葉の持つ力を改めて私たちに教えてくれます。

「音」がそのまま「名」になる。

これほどシンプルで、かつ記憶に残る名前はなかなかありませんよね。

十二段家は、これらの革新によって、単なる中国料理の模倣ではなく、日本独自の食文化として「しゃぶしゃぶ」を確立し、全国に広める礎を築いたのです。

京都という歴史と伝統が息づく場所だからこそ生まれた、日本の「おもてなし」の心が詰まった料理と言えるでしょう。

4. 全国に広がるしゃぶしゃぶ文化:地域ごとの特色と進化

京都の「十二段家」から始まり、全国へと広がっていったしゃぶしゃぶは、今や日本各地で愛される国民的料理となりました。

しかし、一口にしゃぶしゃぶと言っても、地域ごとに独自の進化を遂げ、様々な楽しみ方があるのはご存知でしょうか?

私も旅先で色々な地域の名前の由来を調べていくうちに、その土地ならではの文化や歴史が色濃く反映されていることに感動します。

しゃぶしゃぶもまた、その土地の風土や食材と結びつきながら、独自の姿へと変化していったのです。

地域色豊かなしゃぶしゃぶの多様性

- 北海道:タコしゃぶ、豚しゃぶ

海産物の宝庫である北海道では、「タコしゃぶ」が名物として知られています。

新鮮なタコを薄切りにして、昆布だしの鍋にくぐらせ、シャキシャキとした食感を楽しむのが特徴です。

また、広大な大地で育った豚肉を使った「豚しゃぶ」も人気です。

ご当地の美味しい豚肉と、それに合わせた特製のつけダレで味わう豚しゃぶは格別です。 - 鹿児島:黒豚しゃぶしゃぶ

鹿児島といえば、ブランド豚である「黒豚」が有名ですよね。

きめ細やかな肉質と、とろけるような脂の甘みが特徴の黒豚を使ったしゃぶしゃぶは、まさに絶品です。

一般的なしゃぶしゃぶとは異なり、だし汁に甘みのある醤油ベースのタレを使うことが多く、これまたご飯が進むんです。

私も以前、鹿児島を訪れた際にこの黒豚しゃぶしゃぶをいただいたのですが、その美味しさに「参った!」と声が出てしまいました。 - 沖縄:アグー豚しゃぶしゃぶ

南国沖縄でも、在来豚である「アグー豚」を使ったしゃぶしゃぶが楽しまれています。

アグー豚は、脂身に甘みと旨味が凝縮されており、コレステロール値が低いという特徴も持っています。

こちらもポン酢だけでなく、シークワーサーを使った特製のタレでいただくこともあり、沖縄らしい爽やかな風味が楽しめます。 - その他、様々な食材でのしゃぶしゃぶ

牛肉や豚肉、タコ以外にも、地域によっては鯛やフグなどの魚介類、鶏肉、鴨肉、きのこ類など、様々な食材がしゃぶしゃぶとして提供されています。

また、だし汁も昆布だしだけでなく、鶏ガラだしや味噌ベース、豆乳だしなど、バリエーション豊かです。

これらの地域ごとの違いは、まさにその土地の「名前」が持つ個性と同じように、一つとして同じものがなく、それぞれが魅力に溢れています。

5. しゃぶしゃぶをさらに楽しむ!お肉の種類からこだわりのつけダレまで

さて、ここまでしゃぶしゃぶのルーツや名前の由来、そして地域ごとの多様性について見てきました。歴史を知ることで、より一層しゃぶしゃぶが魅力的に感じられたのではないでしょうか?

私も、お客様のお名前の由来や背景を知ることで、その方への理解が深まり、より的確な鑑定ができると日々感じています。

さあ、ここからは実際にしゃぶしゃぶを「食べる」という行為を、もっともっと楽しむための秘訣をお伝えしていきましょう。

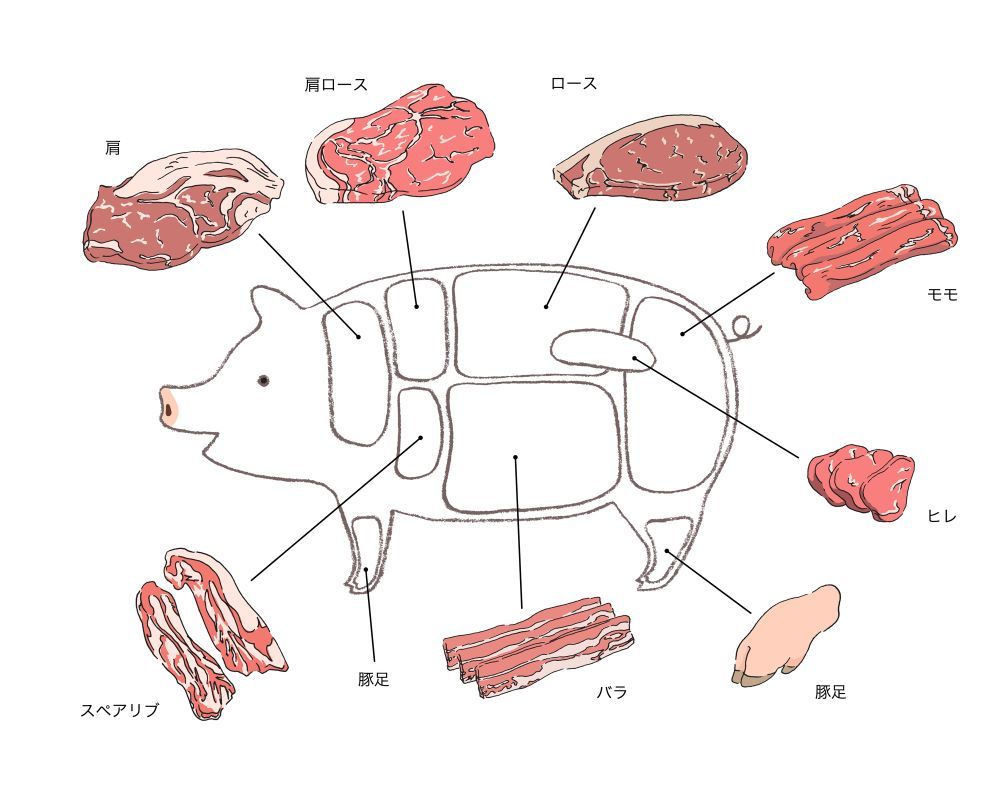

お肉の種類を知る:部位ごとの魅力

しゃぶしゃぶの主役といえば、やはりお肉ですよね。

牛肉、豚肉が一般的ですが、その中でも様々な部位があり、それぞれ異なる魅力を持っています。

- 牛肉

- ロース: 赤身と脂身のバランスが良く、きめ細やかな肉質が特徴。

とろけるような舌触りと、濃厚な旨味が楽しめます。 - 肩ロース: ロースよりもやや歯ごたえがありますが、肉らしい旨味が強く、食べ応えがあります。

- バラ: 脂身が多く、甘みとコクが強いのが特徴。とろけるような食感が好きな方におすすめです。

- モモ: 赤身が多く、あっさりとした味わい。

ヘルシー志向の方や、たくさん食べたい時にぴったりです。

- ロース: 赤身と脂身のバランスが良く、きめ細やかな肉質が特徴。

- 豚肉

- ロース: 豚肉の中でも特にきめが細かく、柔らかい部位。

上品な甘みと旨味が特徴です。 - バラ: 豚肉のバラは、牛肉のバラと同様に脂身が多く、濃厚な旨味が楽しめます。

脂の甘みがたまらない!という方も多いですよね。 - 肩ロース: 赤身と脂身のバランスが良く、豚肉本来の旨味がぎゅっと詰まっています。

- ロース: 豚肉の中でも特にきめが細かく、柔らかい部位。

あ、それから、個人的には豚肉なら「三元豚」や「鹿児島黒豚」などのブランド豚を選ぶと、さらに美味しさがアップすると思いますよ!

こだわりのつけダレで味変を楽しむ

しゃぶしゃぶのもう一つの楽しみは、豊富なつけダレです。

定番のポン酢とごまダレ以外にも、様々なバリエーションがあります。

- 定番のポン酢: 柑橘系の爽やかな酸味が、お肉の脂をさっぱりとさせてくれます。

大根おろしやネギ、もみじおろしなどを加えると、さらに風味が豊かになります。 - 濃厚ごまダレ: 練りごまのコクと風味が、お肉と絶妙にマッチします。ラー油や豆板醤を少し加えると、ピリ辛で食欲が増しますよ。

- 変わり種ダレ:

- 卵黄ダレ: 溶き卵のまろやかさが、お肉の旨味を包み込みます。

すき焼き風の味付けを楽しみたい時におすすめです。 - 味噌ダレ: 味噌のコクと風味が、お肉に深みを与えます。

特に豚肉との相性は抜群です。 - 梅肉ダレ: 梅の酸味と香りが、さっぱりとした味わいを演出します。

夏の暑い日にもぴったりですね。

- 卵黄ダレ: 溶き卵のまろやかさが、お肉の旨味を包み込みます。

お店によっては、オリジナルのつけダレを提供しているところも多いので、色々と試してお気に入りの組み合わせを見つけるのも楽しいですよね。

「この名前にはこの色が合う!」というように、つけダレとお肉の相性を見つけるのは、まるで鑑定のようです。

締めまで美味しい!

お肉や野菜を食べ終えた後の締めも、しゃぶしゃぶの醍醐味です。

お肉と野菜の旨味が溶け込んだ出汁でいただく締めは、格別の美味しさです。

- 雑炊: ご飯と溶き卵、ネギなどを加えて煮込めば、身体が温まる絶品雑炊の完成です。

- うどん・ラーメン: 麺類を入れて、残った出汁を吸わせるのも最高です。

- お餅: 熱い出汁で柔らかくなったお餅は、とろとろでたまらない美味しさです。

6. 自宅で簡単!絶品しゃぶしゃぶの作り方とアレンジレシピ

さて、お店でいただくしゃぶしゃぶも良いですが、ご家庭で気軽に楽しめるのも魅力ですよね。

家族や友人と囲む食卓で、みんなでワイワイ言いながら作るしゃぶしゃぶは、きっと最高の思い出になるはずです。

私も休日のリフレッシュに、家族で鍋を囲むのが大好きなんです。

名前の鑑定と同様に、心を込めて準備すると、その味わいも格別になりますよ。

基本のしゃぶしゃぶの作り方

ご家庭で絶品しゃぶしゃぶを作るための、基本的なステップをご紹介します。

材料(2~3人前):

- 牛肉または豚肉(しゃぶしゃぶ用薄切り):300~400g

- 白菜:1/4個

- 長ネギ:1本

- えのきだけ、しいたけなどお好みのきのこ:1パックずつ

- 春菊:1/2束

- 豆腐:1/2丁

- 昆布:10cm角1枚

- 水:1.5L

- ポン酢、ごまダレなどお好みのつけダレ

作り方:

- 下準備:

- 肉は冷蔵庫から出して常温に少し戻しておきます。(冷たいままだと固くなりやすいです)

- 白菜は食べやすい大きさに切ります。

長ネギは斜め薄切りに、きのこは石づきを取り、ほぐすかスライスします。

春菊は根元を切り落とし、豆腐は食べやすい大きさに切ります。

- だし汁を作る:

- 鍋に水と昆布を入れ、30分ほど置いてから中火にかけます。

沸騰直前(鍋の縁に小さな泡が出てきたら)で昆布を取り出します。

- 鍋に水と昆布を入れ、30分ほど置いてから中火にかけます。

- 野菜を入れる:

- だし汁が沸騰したら、まずは白菜や長ネギ、豆腐など、火の通りにくい野菜から鍋に入れて煮ます。

- 肉をしゃぶしゃぶ:

- 野菜が煮えたら、いよいよお肉です。

一枚ずつ箸でつかみ、沸騰しただし汁にさっとくぐらせます。

お肉の色が変わったら食べ頃です。あまり長く煮すぎると固くなってしまうので注意しましょう。

- 野菜が煮えたら、いよいよお肉です。

- つけダレでいただく:

- お好みのつけダレにつけて、熱々のうちに召し上がってください。

- 締めを楽しむ:

- 具材を食べ終えたら、残っただし汁にご飯や麺を入れて締めを楽しみましょう。

アレンジレシピ:ちょっと変わったしゃぶしゃぶも!

いつも同じ味付けだと飽きてしまう、という方のために、いくつかアレンジレシピをご紹介します。

- 豆乳しゃぶしゃぶ:

だし汁の代わりに、豆乳と鶏ガラスープの素を合わせたスープを使います。

まろやかで優しい味わいは、女性にも大人気です。〆はチーズを加えてリゾット風にするのもおすすめですよ。 - トマトしゃぶしゃぶ:

だし汁にトマト缶とコンソメを加えて、洋風にアレンジ。

豚肉や鶏肉との相性が抜群で、イタリアンな風味を楽しめます。

バジルやオリーブオイルを添えても美味しいです。 - カレーしゃぶしゃぶ:

だし汁にカレールーやカレースパイスを溶かせば、スパイシーなしゃぶしゃぶに大変身。

ご飯にもよく合い、食欲をそそります。豚肉はもちろん、鶏肉もよく合います。

これらのアレンジは、まるで新しい名前を考えるように、ワクワクするものです。「こんな組み合わせもあるんだ!」という発見は、日々の生活に小さな喜びを与えてくれますよね。

ぜひ、色々なアレンジを試して、ご家庭オリジナルのしゃぶしゃぶを見つけてみてください。

7. しゃぶしゃぶの奥深さ:歴史から学ぶ食文化の魅力

私たちはこれまで、しゃぶしゃぶが辿ってきた長い道のりを一緒に見てきました。

そのルーツが中国にあり、日本の風土と人々の工夫によって「しゃぶしゃぶ」という独自の料理へと進化していった過程は、まるで一人の人物の人生を紐解くように奥深いものがありますね。

私もお客様の人生を鑑定する中で、その方の持つ多面性や、時代と共に変化してきた部分に触れるたび、人間という存在の深淵さに感動を覚えます。

しゃぶしゃぶという料理もまた、単なる食べ物ではなく、私たちの食文化の多様性や、食に込められた人々の知恵と想いを教えてくれる存在だと感じます。

料理は生き物:時代と共に変化する姿

しゃぶしゃぶの歴史を振り返ると、料理がいかに「生き物」であるかということを痛感します。

中国の「涮羊肉」が、海を渡り、日本の京都で「しゃぶしゃぶ」という新たな名前と姿を得て、さらに全国各地で地域色豊かなバリエーションを生み出していく。

この変化の過程には、常に人々の「もっと美味しくしたい」「もっと楽しく食べたい」という探究心と創造性がありました。

これは、名前も同じです。時代と共に、流行の名前があったり、新しい漢字の組み合わせが生まれたりします。

しかし、その根底には、親が子に託す願いや、その人が「どう生きていきたいか」という思いが込められている。

料理も名前も、変化しながらも、その本質的な価値は失われない。

むしろ、変化することで新たな価値を生み出し、より多くの人々に愛される存在へと成長していくのです。

しゃぶしゃぶと「おしぼり」の意外な関係性

ここで、一つ面白い小話を共有させてください。皆さんは、しゃぶしゃぶと「おしぼり」に意外な関係があることをご存知でしたか?

私も以前、この話を聞いた時は「え、そうなの!?」と声を上げてしまいました。

実は、日本の食文化において、食事の前に「おしぼり」が出されるのは当たり前の光景ですよね。

これは、お客様への「おもてなし」の心や、食事を清潔な状態から始めてほしいという配慮から生まれた素晴らしい習慣です。

しかし、実はそのおしぼりの文化が、中国から伝わった「涮羊肉(シュワンヤンロウ)」が日本で「しゃぶしゃぶ」に進化する過程で、ちょっとした役割を果たしていたという説があるのです。

私が拝見した資料によると、中国の涮羊肉では、薄切り肉をさっと湯に通して食べる際に、お皿に並べられた肉を箸で持ち、鍋に入れる前に「もう一度、肉の水分を切るような動作」をしていたという話があります。

この「水分を切る」という動作が、まるで「おしぼりを絞る」ようなジェスチャーに見えた、というのです。

そして、この動作や、その時に出る「しゃぶしゃぶ」という音が、日本の「十二段家」の女将さんの耳に留まり、料理の名前のヒントになったのではないか、という説なんですね。

もちろん、これは一つの説であり、公式な名前の由来として広く認識されているわけではありません。

しかし、日本の「おしぼり文化」が、異国の料理が日本独自の文化として根付く過程で、その「名前」にまで影響を与えたかもしれない、と考えると、なんだかロマンを感じませんか?

食事前のたった一枚のおしぼりにも、日本の奥深い「おもてなし」の心と、食文化の歴史が詰まっているのだと、改めて感動を覚えます。

食卓を囲む喜び:コミュニケーションのツールとしてのしゃぶしゃぶ

そして、しゃぶしゃぶが持つ最大の魅力は、やはり「食卓を囲む喜び」にあるのではないでしょうか。一つの鍋をみんなで囲み、それぞれが好きな具材を、好きなタイミングでしゃぶしゃぶして、談笑しながら食べる。

これは、単に食事をする以上の、かけがえのないコミュニケーションの場を提供してくれます。

私の鑑定の仕事でも、家族の名前のバランスを見たり、夫婦の名前の相性を見たりする機会がありますが、それは結局のところ、その家族や夫婦がより円満な関係を築き、幸せな時間を共有してほしいという願いがあるからです。

しゃぶしゃぶの鍋を囲む時間は、まさにその願いが形になったような、温かい空間を生み出してくれますよね。

まとめ:しゃぶしゃぶを通して見えてくる日本の食の多様性

さて、今回は「しゃぶしゃぶ」という、私たちにとって身近な料理の奥深さを、その名前の由来から歴史、そして現代の楽しみ方まで、じっくりと探求してきました。

中国の「涮羊肉」が、京都の「十二段家」で「しゃぶしゃぶ」という名を与えられ、日本の食文化に深く根ざしていった物語は、いかがでしたでしょうか?

私はこの物語を通して、改めて食が持つ力、そして名前に込められた意味の重みを感じることができました。

しゃぶしゃぶは、単なる肉料理ではありません。

異なる文化が出会い、融合し、新しい価値を生み出すという、日本の食文化の多様性と柔軟性を象徴する料理であると私は考えます。

そして、その名前「しゃぶしゃぶ」が、お肉をくぐらせる音から生まれたという事実もまた、日本の言葉が持つ豊かさ、そして生活の中にある小さな音すらも大切にする感性を教えてくれます。

今日から皆さんがしゃぶしゃぶを食べる時、この歴史の物語を少しでも思い出していただけたら、これほど嬉しいことはありません。

きっと、目の前の一皿が、これまで以上に味わい深く、心に響くものになるはずです。

Q&A:しゃぶしゃぶに関するよくある質問

Q1. しゃぶしゃぶとすき焼きはどちらが古い料理ですか?

A1. しゃぶしゃぶの原型である中国の涮羊肉の歴史は古いですが、日本で「しゃぶしゃぶ」として確立されたのは昭和初期以降です。

一方、すき焼きの原型は江戸時代後期には存在していたとされており、日本料理としてはすき焼きの方が長い歴史を持っています。

ただし、牛肉を鍋で調理する文化としては、どちらも日本の食肉文化の発展とともに広まったと言えるでしょう。

Q2. しゃぶしゃぶのお肉はどのくらいくぐらせるのがベストですか?

A2. お肉の種類や薄さにもよりますが、牛肉であれば数秒、色が変わる程度が最も美味しくいただけます。

レアな状態が好きな方もいらっしゃいますね。

豚肉の場合は、中心までしっかりと火を通すようにしましょう。

目安としては、だいたい10秒程度を目安にしてください。

お肉をくぐらせる音を楽しむのも、しゃぶしゃぶの醍醐味ですよね!

Q3. しゃぶしゃぶの締めは何がおすすめですか?

A3. 定番はやはり「雑炊」です。

お肉と野菜の旨味がたっぷり溶け出した出汁で作る雑炊は、格別の美味しさです。

うどんや中華麺を入れるのも人気がありますし、最近ではチーズリゾットやカレーうどん風にするアレンジも楽しめます。

お好みに合わせて、色々な締めを試してみてはいかがでしょうか。

記事が見つかりませんでした。

![横内詩乃公式サイト[お名前鑑定士]](https://i0.wp.com/utanoyoko.com/wp-content/uploads/2024/03/%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89-2.png?fit=1177%2C477&ssl=1)

コメント