【玄米】名前の由来から歴史・健康効果まで徹底解説!知られざる魅力を深掘り

玄米ってなあに!?

こんにちは、お名前鑑定士のUtanoです。皆さんは「玄米」と聞いて、どんなイメージをお持ちでしょうか?

健康に良いとは聞くけれど、なんだか難しそう、パサパサしそう…そんな風に感じている方も少なくないかもしれませんね。

でも、実は玄米には、私たちが普段口にする白米とは比べ物にならないほどの奥深い歴史と、計り知れない魅力が隠されているんです。

私自身、最初は玄米の硬さに戸惑いましたが、その知られざる背景を知るにつれて、すっかりその魅力に引き込まれてしまいました。

この度、私は皆さんに玄米の真の姿をお伝えしたく、その「由来」から「名前」に込められた意味、さらには「健康効果」に至るまで、徹底的に深掘りした記事を書きました。

この記事を読み終える頃には、きっとあなたも玄米に対する見方がガラリと変わっていることでしょう。

この記事では、特に以下の点について詳しく解説していきます。

- 「玄米」という名前の由来と、そこに秘められた深い意味

- 白米との決定的な違いと、その栄養価の秘密

- 玄米が持つ驚くべき健康効果と、その歴史

- 今日から実践できる、美味しく玄米を食べるためのコツ

さあ、一緒に玄米の神秘的な世界を旅してみませんか?

1. はじめに:玄米が今、注目される理由とは?

現代社会を生きる私たちは、情報過多な中で常に健康への意識を高める必要に迫られています。

そんな中で、昔ながらの食材である玄米が、再び脚光を浴びているのをご存知でしょうか?

スーパーの棚には様々な玄米商品が並び、カフェでは玄米を使ったランチメニューを目にする機会も増えましたよね。これは単なる一時的なブームではなく、玄米が持つ本質的な価値が、見直されている証拠だと私は感じています。

健康志向の高まりとともに、多くの人々が食生活を見直し始めています。

私も独身時代はコンビニ食に頼りがちで、体調を崩した経験がありますから、その気持ちは痛いほどよくわかります。

そんな時、私の友人が「Utaちゃん、一度玄米を試してみたら?」と勧めてくれたのが、私と玄米との出会いでした。最初は半信半疑でしたが、食べ始めてからというもの、体の内側からエネルギーが満ちてくるような感覚を覚えたんです。

この記事では、そんな玄米がなぜこれほどまでに注目され、私たち現代人に必要とされているのか、その理由を深く掘り下げていきます。

玄米の魅力に触れることで、きっとあなたの食生活に対する意識も変わるはずですよ。

2. 玄米とは?白米との決定的な違いを解説

玄米と白米、どちらも同じお米からできているのに、なぜこれほどまでに異なる存在として認識されているのでしょうか?

この疑問を解消するためには、まずお米が食卓に並ぶまでのプロセスを理解することが重要です。

稲穂から収穫されたお米は、実はそのままでは食べられません。

様々な工程を経て、私たちが普段食べている形になるのです。

この章では、玄米がどのように生まれ、白米と何が違うのかを、お名前鑑定士Utanoの視点から紐解いていきます。

稲穂から食卓までのプロセス:玄米と白米の分岐点

私たちが日々口にするお米は、田んぼで稲として育ち、収穫されるところから物語が始まります。

収穫された稲は「籾(もみ)」と呼ばれ、硬い殻に覆われています。

この籾から、外側の籾殻(もみがら)だけを取り除いたものが、まさしく「玄米」の姿なんです。

そう、玄米は言わば、お米の赤ちゃんのような存在。まだ表皮や胚芽といった、生命活動に必要な部分をすべて保った状態なんですね。

そこからさらに、表皮である糠(ぬか)と、栄養の宝庫である胚芽(はいが)を取り除いて磨き上げたものが「白米」となります。

この精米の過程で、お米は真っ白な美しい姿へと変貌を遂げるわけですが、同時に多くの栄養素も失われてしまうという側面も持ち合わせています。

まるで、宝石の原石を磨き上げたら、輝きは増したけれど、原石本来の個性やエネルギーが少し失われてしまった…そんなイメージに近いかもしれませんね。

私はこのプロセスを知った時、白米の美しさの裏側に、玄米の持つ生命力の強さを感じ、非常に感銘を受けました。

「玄米」「精米」「白米」の定義

ここで一度、「玄米」「精米」「白米」という言葉の定義を整理しておきましょう。

- 玄米(げんまい): 籾殻だけを取り除いた状態のお米。糠層(表皮)と胚芽が残っており、生きている状態のお米です。

これから発芽する力を持っているのが特徴ですね。 - 精米(せいまい): 玄米から糠層や胚芽を削り取る作業のこと、または削り取られたお米の状態を指します。

- 白米(はくまい): 玄米を精米し、糠層と胚芽をほぼ完全に除去した状態のお米。

私たちが普段スーパーなどで目にする、あの白いお米です。

これらの定義を知ることで、玄米が「生命の源」としてのポテンシャルを秘めていることが、より明確になるのではないでしょうか。

栄養価の比較と表:なぜ玄米は栄養満点なのか?

白米は糖質が主成分であるのに対し、玄米は白米では失われてしまう多くの栄養素を豊富に含んでいます。

この違いは、まさに驚くべきものです。

私が個人的に玄米を勧められたのも、この栄養価の高さが理由でした。

特に、現代人が不足しがちな食物繊維やミネラル、ビタミンB群などが、玄米にはバランス良く含まれているんです。

| 栄養素名 | 玄米(100gあたり) | 白米(100gあたり) | 備考 |

| エネルギー | 350kcal | 358kcal | 大きな差はない |

| たんぱく質 | 6.8g | 6.1g | 玄米の方がやや多い |

| 脂質 | 2.7g | 0.9g | 玄米の胚芽部分に多く含まれる |

| 炭水化物 | 73.8g | 77.1g | 白米の方が糖質が多い |

| 食物繊維 | 3.0g | 0.5g | 玄米は白米の約6倍! 腸内環境を整える |

| ビタミンB1 | 0.41mg | 0.08mg | 玄米は白米の約5倍! 糖質の代謝を助ける |

| ビタミンE | 0.9mg | 0.1mg | 玄米は白米の約9倍! 抗酸化作用が高い |

| マグネシウム | 110mg | 23mg | 玄米は白米の約4.7倍! 骨や神経の健康維持 |

| カリウム | 230mg | 89mg | 玄米は白米の約2.6倍! 体内の水分バランス調整 |

※これらの数値はあくまで目安であり、品種や測定方法により多少の変動があります。

この表を見ていただくと、玄米がどれほど栄養価に優れているかが一目瞭然ですよね。

特に食物繊維の量は目を引きます。

白米の約6倍もの食物繊維が含まれているというのは、便秘に悩む方にとってはまさに朗報ではないでしょうか。

私も玄米を食べるようになってから、お腹の調子が格段に良くなったと実感しています。

これらの栄養素が、玄米を単なる「主食」ではなく、「健康を支えるスーパーフード」たらしめているのです。

3. 【漢字の謎に迫る】「玄米」の「玄」が意味するもの

「玄米」という言葉を聞いた時、皆さんは「玄」という漢字にどんな印象をお持ちになりますか?

私はお名前鑑定士として、言葉や漢字の持つ意味に深く興味を持っています。

「玄」という漢字には、私たちの想像以上に奥深い意味が込められているんですよ。

この章では、古代中国の哲学から紐解き、「玄米」という名前がなぜ付けられたのか、その背景に迫ります。

「玄」の漢字が持つ本来の意味:奥深く、神秘的な色

「玄」という漢字は、元々は「奥深く、黒みがかった赤色」や「深い黒色」を意味すると言われています。

転じて、「深遠な」「神秘的な」「微かな」「幽玄な」といった意味合いを持つようになりました。

例えば、「玄妙(げんみょう)」や「玄奥(げんおう)」といった言葉にそのニュアンスが残っていますよね。

中国の哲学書である『老子』や『荘子』では、宇宙の根源や真理を「玄」と表現することもあったそうです。

私がこの漢字の意味を初めて知った時、非常に驚きました。

玄米の色合いは、確かに白米に比べてやや褐色を帯びていますが、決して真っ黒というわけではありません。

しかし、その見た目以上に、内に秘めた生命力や栄養価の高さ、そして人類の歴史との深いつながりを考えると、「玄」という漢字が持つ「奥深さ」や「神秘性」がぴったりと当てはまるように感じられます。

まるで、目には見えないけれど、そこに確かに存在するエネルギーを表現しているかのようですよね。

古代中国からの思想と哲学:万物の根源としての「玄」

古代中国の思想では、「玄」は単なる色を表すだけでなく、万物の根源や宇宙の真理を表す概念として非常に重要視されていました。

老子の言葉に「道は一を生じ、一は二を生じ、二は三を生じ、三は万物を生ず」というものがありますが、この「道」そのものが「玄」と通じるものがあるとされています。

つまり、「玄」とは、まだ形にならない、混沌とした状態の中に、無限の可能性や生命の源が宿っている、という深い意味が込められているのです。

この哲学的な背景を踏まえると、「玄米」という名前には、単に精米されていない米、という以上の意味が込められていると私は考えます。

精米される前の、まだ生命力を宿した状態のお米は、まさに「万物の根源」としての「玄」の思想と重なるのではないでしょうか。

胚芽という生命の芽を宿し、糠層という保護膜に包まれた玄米は、まさにこれから生命を育む準備ができた状態。

この奥深さに、昔の人々はただならぬものを感じ、「玄」という一文字を冠したのかもしれません。

私もお名前鑑定士として、この名前に込められた思想の深さに、改めて感動を覚えました。

「玄米」という言葉が誕生した背景:知恵と敬意の結晶

では、具体的に「玄米」という言葉はいつ、どのようにして生まれたのでしょうか。

正確な記録は残っていませんが、漢字が中国から日本に伝来し、お米の文化が発展していく過程で自然と定着していったと考えられます。

精米技術が未熟だった時代には、人々は主に玄米に近い状態のお米を食べていました。

しかし、精米技術が進歩し、白いお米が珍重されるようになる中で、精米されていないお米を区別する必要が生じたのでしょう。

その際、単に「未精米」とするのではなく、「玄米」という名前を選んだことに、私は古代の人々の深い知恵と、お米に対する敬意を感じずにはいられません。

彼らは、精米によって失われる部分にこそ、お米が持つ本来の生命力や本質的な価値があることを見抜いていたのではないでしょうか。

そして、その本質的な価値を、「玄」という漢字が持つ深遠な意味に重ね合わせた。

まるで、お米の魂のようなものを名前に託した、そんな風に想像すると、この「玄米」という言葉が、より一層神秘的に感じられます。

4. 玄米の歴史を紐解く:人類との長い関わり

玄米の物語は、単なる食料の歴史ではありません。

それは、人類の営み、文化、そして進化と深く結びついています。

私がお名前鑑定士として言葉の歴史を辿るように、玄米の歴史を辿ることは、私たち自身のルーツを見つめ直すことにも繋がるのではないでしょうか。

この章では、玄米がどのように生まれ、そして長い時間をかけて私たちの食卓にたどり着いたのか、その壮大な歴史を紐解いていきます。

稲作の起源と玄米の誕生:生命の恵み

お米の栽培が始まったのは、およそ1万年〜8000年前、中国の長江流域が起源だとされています。

人類が狩猟採集生活から農耕生活へと移行する中で、野生の稲を栽培し始めたのが始まりです。

当然、当時の技術では現代のような高度な精米は不可能でしたから、人類が最初に口にしたお米は、ほとんどが玄米の状態だったと考えられます。

想像してみてください。

厳しい自然の中で、たった一粒の籾から豊かな恵みが生まれる様子を。

それは、当時の人々にとって、まさに神秘的な体験だったはずです。

生命の源であるお米、その最も自然な姿が玄米だったのです。

私はこの事実を知った時、玄米という存在の根源的な価値に改めて気づかされました。

私たちが今、玄米を「健康食」として見直しているのは、ある意味で人類が歩んできた長い歴史の原点に立ち返っているとも言えるかもしれませんね。

日本における玄米食の歴史:時代ごとの変遷

日本に稲作が伝わったのは、縄文時代後期から弥生時代にかけてと言われています。

以来、お米は日本の文化と生活の中心を担ってきました。

弥生時代の遺跡からは炭化した玄米が発見されており、当時の人々が玄米を主食としていたことが伺えます。

- 古代〜中世: 精米技術が未発達だったため、基本的には玄米食が主流でした。

貴族や裕福な人々は、ある程度の精米がされた「半搗き米(はんつきまい)」などを食べていたようですが、庶民は玄米が中心でした。

玄米の硬さや消化のしにくさはあったものの、当時はそれが当たり前だったのでしょう。 - 近世(江戸時代): この時代になると、精米技術が発達し、都市部を中心に白米が普及し始めます。

特に江戸では、白米を食べる機会が増えた武士や町人たちの間で「江戸患い(脚気)」が流行しました。

これは、白米にすることで失われたビタミンB1不足が原因とされています。

玄米の重要性を、病という形で私たちに教えてくれた歴史的な教訓ですよね。

私もこの事実を知った時、栄養素のバランスがいかに大切かを痛感しました。 - 近代〜現代: 明治時代以降、食の欧米化が進み、白米が一般的になります。

しかし、第二次世界大戦中や戦後の食糧難の時代には、栄養価の高さから玄米が見直されることもありました。

そして近年、健康意識の高まりとともに、改めて玄米が注目され、様々な健康効果が科学的に解明されるようになってきたのです。

このように、玄米は日本の歴史の中で、時に主食として、時に薬として、また時に食糧危機を救う存在として、多様な役割を担ってきました。

その変遷を辿ると、玄米が私たち日本人にとって、いかに深く根付いた存在であるかがよくわかります。

時代ごとの玄米の立ち位置:主食、薬、非常食、そして健康食へ

玄米は、その時代ごとの人々の生活や文化、そして技術の進歩によって、様々な立ち位置を担ってきました。

- 主食: 稲作が始まって以来、最も長く、そして多くの人々の主食として、玄米はその生命を支え続けてきました。硬く、消化に時間がかかるという側面はありましたが、その分腹持ちが良く、日々の労働を支えるエネルギー源として不可欠な存在だったのです。

- 薬: 江戸時代の脚気の流行は、玄米の持つ栄養価が病気を防ぐ「薬」としての側面を持っていることを示しました。

現代でも、玄米は生活習慣病の予防や改善に役立つとして、民間療法や代替医療の分野で注目されることがあります。

私も、体調が優れない時に玄米を取り入れることで、自然治癒力が高まるような感覚を覚えることがあります。 - 非常食: 長期保存が可能で、栄養価が高い玄米は、食糧不足や災害時の非常食としても活用されてきました。

いざという時に頼りになる存在、それが玄米だったのです。 - 現代の健康食: そして現代。豊富な栄養素が科学的に証明され、その健康効果が広く知られるようになった今、玄米は「健康食」として、私たちの健康寿命を延ばすための重要な選択肢となっています。

玄米の立ち位置の変遷は、人類が食を通じて健康を追求し、より良い生活を送ろうとしてきた歴史そのものだと言えるでしょう。私もこの玄米の持つ多様な役割に、改めて深い尊敬の念を抱いています。

5. なぜ玄米は「健康食」として愛され続けるのか?

「玄米は健康に良い」という言葉は、もはや常識のように語られていますよね。

しかし、具体的にどのような点が優れているのか、明確に説明できる方は意外と少ないかもしれません。

玄米がなぜこれほどまでに「健康食」として愛され続けているのか、その秘密は、やはり豊富な栄養素と、それがもたらす具体的な健康効果にあります。

豊富な栄養素の宝庫:生命の宿る米

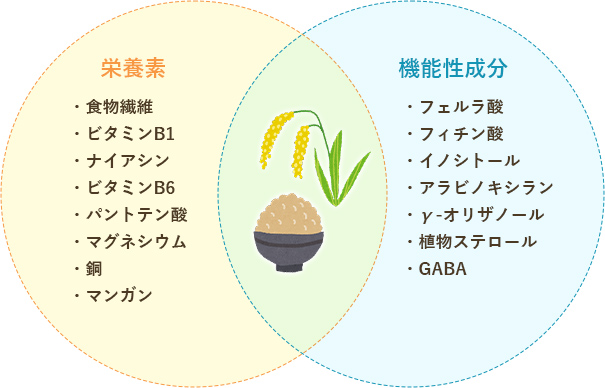

玄米が持つ最大の魅力は、その栄養価の高さにあります。

白米が糖質を主としたエネルギー源であるのに対し、玄米は糠層と胚芽を残しているため、まるで「生命の源」と呼ぶにふさわしい、実に多様な栄養素をバランス良く含んでいるのです。

私も初めて玄米の栄養成分表を見た時は、その内容の濃さに本当に驚きました。

- 食物繊維: 白米の約6倍も含まれる食物繊維は、腸内環境を整える「腸活」の強い味方です。

水溶性食物繊維と不溶性食物繊維のバランスが良く、便秘の解消だけでなく、血糖値の急激な上昇を抑えたり、コレステロールの吸収を穏やかにしたりする働きも期待できます。

私の知人には、長年の便秘に悩んでいた人がいるのですが、玄米食を始めてから劇的に改善したと嬉しそうに話していましたよ。 - ビタミンB群: 特にビタミンB1は、白米の約5倍も含まれています。ビタミンB1は、糖質をエネルギーに変える代謝に不可欠な栄養素。

不足すると疲労感やだるさ、集中力の低下などを引き起こすことがあります。

「江戸患い」の話を思い出してください。白米食によってビタミンB1が不足し、脚気が流行した歴史が、その重要性を物語っています。

私も、玄米を食べ始めてから、以前よりも疲れにくくなったと感じています。 - ミネラル: マグネシウム、カリウム、カルシウム、鉄など、現代人が不足しがちなミネラルが豊富です。

これらのミネラルは、骨の健康維持、神経機能の正常化、貧血予防など、体の様々な生理機能に深く関わっています。

特にマグネシウムは、ストレス軽減にも役立つと言われていますから、忙しい現代人にはとても嬉しい栄養素ですよね。 - 抗酸化成分: 玄米の糠層には、フェルラ酸などのポリフェノールや、ビタミンEといった強力な抗酸化成分が含まれています。

これらは体内の活性酸素を除去し、細胞の老化や病気の発生を防ぐ働きがあります。

まさに「若返りの米」と言っても過言ではないかもしれません。

このように、玄米は単一の栄養素が突出しているのではなく、様々な栄養素が互いに作用し合うことで、その健康効果を最大限に発揮してくれるのです。

まさに、生命の神秘が詰まった一粒のお米だと思いませんか?

主な健康効果:玄米がもたらす体への恵み

玄米の豊富な栄養素は、私たちの体に様々な形でポジティブな影響をもたらします。

私が玄米食を続ける中で実感したことも含め、主な健康効果をいくつかご紹介しましょう。

- 便秘解消・腸内環境改善: 先ほども触れましたが、豊富な食物繊維は腸の蠕動運動を活発にし、便通をスムーズにします。

また、善玉菌のエサとなり、腸内フローラを整える効果も期待できます。

腸が健康だと、免疫力アップや美肌効果にも繋がりますから、これは見逃せませんね。

私の個人的な体験ですが、ひどい便秘に悩んでいた頃、玄米を積極的に取り入れたら、嘘のように快調になったんです。 - 血糖値の急激な上昇抑制: 玄米は白米に比べてGI値が低く、消化吸収がゆっくりと行われます。

これにより、食後の血糖値の急激な上昇を抑えることができます。血糖値の乱高下は、糖尿病のリスクを高めるだけでなく、集中力の低下や眠気、さらにはイライラなどの精神的な不調にも繋がることがあります。

玄米は、このような血糖値スパイクを防ぎ、穏やかな血糖値コントロールを助けてくれるのです。 - 生活習慣病の予防: 食物繊維やミネラル、抗酸化成分が豊富であることから、高血圧、脂質異常症、動脈硬化といった生活習慣病の予防に役立つとされています。

特にコレステロール値を下げる働きや、血管を健康に保つ働きが注目されています。 - デトックス効果: 食物繊維は、体内の老廃物や有害物質を吸着し、体外への排出を促すデトックス効果も期待できます。

まさに、体の内側からきれいにしてくれる働きですよね。

私自身も、玄米を食べ続けていると体が軽くなり、肌の調子も良くなったように感じています。 - ダイエット効果: 消化に時間がかかり、噛み応えがあるため、少量でも満腹感を得やすく、食べ過ぎを防ぐ効果が期待できます。

また、血糖値の安定は脂肪の蓄積を抑えることにも繋がります。

無理なく健康的に体重管理をしたい方にとって、玄米は強力な味方になってくれるでしょう。

これらの効果は、玄米が持つ複合的な栄養素の働きによってもたらされるものです。単一のサプリメントでこれらの効果をすべて得ることは難しいでしょう。玄米は、まさに自然がくれた「総合的な健康食」なのですね。

白米では得られないメリット:玄米が持つ「生きる力」

白米も美味しいですし、日本の食文化には欠かせない存在です。

しかし、精米の過程で失われてしまう栄養素があるため、玄米が持つ「生きる力」とも言えるメリットは、白米ではどうしても得ることができません。

私が考える白米では得られない玄米のメリットは、以下の3点です。

- 「全粒穀物」としての恩恵: 玄米は、胚乳、胚芽、糠層をすべて含んだ「全粒穀物」です。

これにより、単体では得られない栄養素の相乗効果が期待できます。

まるでオーケストラのように、それぞれの栄養素が協調し合い、体の健康を奏でているようなイメージです。 - 生命のエネルギー: 玄米は、適切な環境を与えれば発芽する力を持っています。

この「生きる力」こそが、白米にはない玄米の最大の魅力だと私は感じています。

この生命のエネルギーをいただくことで、私たち自身の生命力も高まるような感覚を覚えるんです。 - 持続的な満足感: 消化吸収がゆっくりであるため、血糖値の急激な上昇と下降を防ぎ、長時間にわたって満足感が持続します。

これは、間食を減らしたい方や、集中力を維持したい方にとって、大きなメリットとなるでしょう。

白米の持つ美味しさや食べやすさも素晴らしいですが、玄米が持つ「生きる力」とそこから得られる恩恵は、私たちの心身に深く働きかけるものがあるのです。

どちらが良い、悪いということではなく、それぞれの特性を理解し、上手に食生活に取り入れることが大切だと私は考えています。

6. 玄米食を取り入れるメリット・デメリット

「玄米が健康に良いのはわかったけれど、実際に食生活に取り入れるのはどうなんだろう?」そう思っている方もいらっしゃるかもしれませんね。

どんな素晴らしいものでも、メリットがあればデメリットも存在します。

お名前鑑定士として、私は物事を両面から捉えることを大切にしています。

この章では、玄米食を取り入れる際の具体的なメリットと、正直なデメリット、そしてそれらを解消するための工夫について、私の経験も交えながらお伝えしていきます。

メリット:具体的な効果と私の体験談

玄米食を取り入れることで得られる具体的なメリットは、先に述べた健康効果と密接に関わっていますが、ここではより実践的な視点からご紹介します。

- 体調の安定と活力向上: 私自身が最も実感しているのが、これです。玄米を食べ始めてから、体のだるさや疲れやすさが軽減され、一日を通して安定したエネルギーを保てるようになりました。

朝もスッキリ目覚められる日が増え、仕事や日々の活動にも前向きに取り組めるようになったと感じています。

まるで、体の中に小さな発電所ができたかのような感覚です。 - 便通の劇的な改善: これも多くの人が実感するメリットでしょう。

私は以前、数日に一度しか便通がないこともあり、常に体が重く感じていました。

しかし、玄米に切り替えてからは、ほぼ毎日、しかも自然な排便があるようになりました。

お腹がスッキリすると、気分も明るくなりますよね。 - 満腹感の持続とダイエット効果: 玄米はよく噛む必要があるため、自然と食べるスピードがゆっくりになります。また、食物繊維が豊富で消化に時間がかかるため、少量でも満足感が長く続きます。

これにより、間食が減り、無理なく体重が安定しました。私の場合、おやつに手を伸ばす回数が明らかに減ったんです。これは嬉しい誤算でしたね。 - 味覚の変化: 不思議なことに、玄米食を続けると、味覚が敏感になるような気がします。

加工食品の強い味付けよりも、素材そのものの味を楽しむようになり、薄味でも満足できるようになりました。

これは、体が本来の味覚を取り戻している証拠かもしれません。

これらのメリットは、私の個人的な体験だけでなく、多くの玄米愛好家からも聞かれる声です。毎日の食事が、単なる栄養補給ではなく、体と心の健康を育む時間へと変わっていくのを感じられるでしょう。

デメリット:食べにくさ、消化の負担、そして農薬の影響

良いことばかりのように思える玄米ですが、やはりデメリットも存在します。

これを知っておくことで、無理なく玄米食を続けるための対策が立てられます。

- 食べにくさ(硬さ、パサつき): 玄米は白米に比べて外皮が硬いため、炊き方によってはパサついたり、硬く感じたりすることがあります。

これが玄米食を諦めてしまう最大の理由かもしれません。

私も最初は「これは毎日続けるのは大変かも…」と感じました。

特に、白米に慣れている方にとっては、食感の違いに戸惑うかもしれませんね。 - 消化の負担: 豊富な食物繊維や硬い外皮は、胃腸に負担をかけることがあります。

特に胃腸が弱い方や、小さいお子さん、高齢の方などは、消化不良を起こしやすい可能性があります。

玄米をたくさん食べた翌日、胃もたれを感じた経験のある方もいるのではないでしょうか。 - 農薬の影響への懸念: 玄米は糠層や胚芽部分に農薬が残りやすいという話を聞いたことがあるかもしれません。

無農薬や特別栽培の玄米は価格が高い傾向にあるため、この点が気になる方もいらっしゃるでしょう。

私も最初は、この点について少し心配になりました。

「せっかく健康のために食べるのに、農薬の影響があったら元も子もない」と悩んだ時期もありました。

これらのデメリットは、確かに存在するのですが、工夫次第で十分に解消できるものがほとんどです。次項では、その具体的な対策をご紹介します。

デメリットを解消する工夫:無理なく美味しく続けるために

玄米食を無理なく、そして美味しく続けるためには、ちょっとした工夫が大切です。私も色々と試行錯誤を重ねてきましたから、その中で見つけた効果的な方法を皆さんにもお伝えしたいと思います。

- 炊き方を工夫する:

- 十分な浸水時間: 最低でも6時間、できれば一晩(8〜12時間)は水に浸すことで、お米が水を吸ってふっくらと炊き上がります。

- 水加減を多めに: 白米よりも1.5〜2倍程度の水加減が目安です。炊飯器の玄米モードや圧力鍋を活用すると、さらに美味しく炊けます。

- 塩を少量加える: 炊く際に少量の塩(米2合に対して小さじ1/4程度)を加えると、玄米特有の匂いが和らぎ、甘みが引き立ちます。これは私の母から教わった裏技なんですよ。

- よく噛んで食べる: 消化負担を軽減し、満腹感を得やすくするためにも、意識的によく噛むことが重要です。

「一口30回」など目標を決めて実践するのも良いでしょう。 - 少量から始める・混ぜて炊く: 最初から100%玄米に切り替えるのではなく、白米に少しずつ玄米を混ぜて炊く「玄米入りごはん」から始めるのがおすすめです。

徐々に玄米の割合を増やしていくことで、体も味覚も慣れていきます。

私も最初は白米3:玄米1の割合から始めました。 - 発芽玄米を選ぶ: 発芽玄米は、玄米をわずかに発芽させたもので、ギャバ(GABA)などの栄養価が高まるだけでなく、通常の玄米よりも柔らかく、消化しやすいというメリットがあります。

- 農薬が気になる場合は: 無農薬や特別栽培米を選ぶのが一番ですが、予算が許さない場合は、玄米をよく洗うだけでも表面の農薬を減らすことができます。

また、水に長時間浸すことで、一部の農薬が水に溶け出すとも言われています。

信頼できる生産者のものを選ぶことも大切ですね。

これらの工夫を試すことで、玄米のデメリットを最小限に抑え、そのメリットを最大限に享受することができます。

無理なく、あなたのペースで玄米食を楽しんでみてくださいね。

7. 【今日から実践!】美味しく続ける玄米の炊き方・食べ方

玄米の健康効果や歴史を知って、いよいよ「私も玄米を試してみたい!」と感じていただけたのではないでしょうか。でも、いくら体に良いと言っても、美味しくなければ続きませんよね。

私も以前は「玄米ってパサパサして美味しくない」という先入観があったのですが、適切な炊き方を知ってからは、そのもちもちとした食感と深い甘みにすっかり魅了されてしまいました。

この章では、今日から実践できる、美味しく玄米を炊き、そして楽しむための秘訣を、具体的にお伝えしていきます。

水加減と浸水時間の黄金比:ふっくら炊き上げるコツ

玄米を美味しく炊く上で最も重要なのが、十分な浸水時間と適切な水加減です。

これが玄米をふっくら、もちもちに仕上げるための黄金比だと私は考えています。

- 丁寧に洗う: 玄米は白米とは違い、糠層が残っているため、表面を優しく揉むように洗います。

何度か水を替え、水が透明になるまで洗いましょう。

この時、あまり強く洗いすぎると、せっかくの栄養素が流れてしまう可能性があるので注意してくださいね。 - 浸水時間: ここが最も重要なポイントです!最低でも6時間、できれば一晩(8時間以上、夏場は冷蔵庫で)水に浸しましょう。

私は夜寝る前に浸水させておき、朝炊くようにしています。

冬場は12時間ほど浸水させると、さらに美味しくなりますよ。

十分に水を吸わせることで、硬い外皮が柔らかくなり、ふっくらとした食感に仕上がります。

まるで、乾燥した豆が水を吸って膨らむように、玄米もゆっくりと生命の準備をしているんですね。 - 水加減: 白米を炊く時よりも多めの水加減が基本です。

炊飯器の「玄米モード」がある場合は、それに従ってください。

ない場合は、玄米1合に対して水1.5〜2合分(約300〜360ml)を目安にすると良いでしょう。

私は少し固めが好きなので1.5合分、もちもちが好きな方には2合分をおすすめしています。 - 塩を少量加える: 玄米2合に対して小さじ1/4程度の自然塩を加えてみてください。

玄米独特の匂いが和らぎ、甘みが引き立ち、味がまろやかになります。

この一手間で、格段に美味しくなりますから、ぜひ試してみてくださいね。

圧力鍋や土鍋を使った炊き方:さらに美味しく、もちもちに

通常の炊飯器でも美味しく炊けますが、圧力鍋や土鍋を使うと、さらにふっくら、もちもちとした玄米ごはんを味わうことができます。

私もたまに土鍋で炊くのですが、その美味しさには毎回感動します。

- 圧力鍋で炊く場合:

- 上記7.1の方法で玄米を洗い、十分浸水させる。

- 玄米1合に対して水1.2〜1.5合分(約220〜270ml)を目安に圧力鍋に入れ、少量の塩を加える。

圧力鍋は加圧調理で水分が飛びにくいため、炊飯器よりも水加減を少なめにします。 - 蓋を閉め、強火にかける。圧がかかったら弱火にして20〜25分加圧する。

- 火を止めて、圧が完全に抜けるまで15分〜20分蒸らす。

- 蓋を開け、しゃもじで優しくほぐせば完成です。短時間でモチモチに炊き上がるのが圧力鍋の魅力ですね。

- 土鍋で炊く場合:

- 上記7.1の方法で玄米を洗い、十分浸水させる。

- 玄米1合に対して水1.5〜2合分(約300〜360ml)を目安に土鍋に入れ、少量の塩を加える。

- 蓋をして強火にかける。

沸騰したら弱火にして30〜40分炊き続ける。途中で焦げ付かないよう、時々様子を見るのがポイントです。 - 火を止めて、そのまま10〜15分蒸らす。

- 蓋を開け、しゃもじで優しくほぐせば、ふっくらとした土鍋玄米ごはんの完成です。おこげも楽しめますよ。

玄米を美味しく食べるアレンジレシピ例:飽きずに続けるヒント

玄米ごはんが美味しく炊けたら、次は色々な食べ方で飽きずに続ける工夫をしましょう。

私も最初は「毎日玄米だと飽きちゃうかな?」と心配しましたが、意外と様々な料理に合うことに気づきました。

- 定番の和食と合わせる: 焼き魚、納豆、味噌汁、煮物など、和食のおかずとの相性は抜群です。

玄米の深い味わいが、おかずの味を一層引き立ててくれます。 - カレーやシチューに: 白米よりも玄米の方が、カレーやシチューの濃厚なソースによく絡み、食べ応えもアップします。

特に、スパイシーなカレーと玄米の組み合わせは、私も大好きです。 - 玄米チャーハン・リゾット: 少し硬めに炊けた玄米は、パラパラとしたチャーハンに最適です。

また、リゾットにすると、もちもちとした食感が楽しめます。冷蔵庫にある残り物野菜と合わせて、簡単に作れますよ。 - おにぎりにして常備: 玄米ごはんを多めに炊いておにぎりにして冷凍保存しておくと、忙しい日の食事やお弁当に大活躍します。

ごま塩を振ったり、梅干しを加えたりと、味のバリエーションも楽しめます。 - サラダボウルにプラス: サラダチキンやアボカド、色々な野菜と一緒に玄米を加えれば、栄養満点で食べ応えのあるヘルシーなサラダボウルになります。

ドレッシングも和風、洋風と変えれば飽きませんよね。 - 玄米粉を使ったおやつ: 玄米粉を使ったパンケーキやクッキーなどもおすすめです。香ばしい風味が加わり、ヘルシーなおやつになりますよ。

このように、玄米は想像以上に多くの料理に活用できます。

ぜひ色々なレシピに挑戦して、あなたのお気に入りを見つけてみてくださいね。無理なく美味しく続けることが、玄米食を習慣にする秘訣です。

【さらに美味しく!】酵素玄米(寝かせ玄米)のススメ

「玄米は体に良いと分かっていても、どうしても食感が苦手…」「もっと美味しく、飽きずに続けたい」そうお考えの方に、私が自信を持っておすすめしたいのが「酵素玄米」、別名「寝かせ玄米」です。

私も、酵素玄米に出会ってから、玄米食がさらに楽しくなりました。

酵素玄米とは?

玄米に小豆と少量の塩を加えて炊き、そこから保温状態で3日ほど寝かせることで作られる特別な玄米です。

寝かせることで、玄米に含まれる酵素が活性化し、以下のような驚くべき変化が起こります。

- もっちり、ねっとりとした食感: 硬かった玄米が信じられないほど柔らかく、まるで赤飯のようなもっちりとした食感に変わります。

この食感は、一度食べたら忘れられないほどですよ。 - 旨味と甘みが増す: 熟成が進むことで、玄米と小豆の持つ甘みや旨味が最大限に引き出されます。

玄米特有の匂いもほとんど気にならなくなり、香ばしい風味が楽しめます。 - 栄養価の向上: 長時間保温・熟成させる過程で、玄米の消化吸収が促進され、ギャバなどの栄養素もさらに増えると言われています。

まさに、究極の健康食へと進化するのです。

酵素玄米の作り方(簡単版):

- 材料を用意: 玄米3合、小豆大さじ3、自然塩小さじ1/2、水600ml程度。

- 浸水させる: 玄米と小豆を丁寧に洗い、たっぷりの水に6時間〜一晩浸します(小豆は浸水なしでもOKですが、浸水するとより柔らかくなります)。

- 炊飯: 浸水した玄米と小豆、塩、分量の水を炊飯器(または圧力鍋)に入れ、「玄米モード」で炊きます。

圧力鍋の場合は7.2節を参考にしてください。 - 寝かせる(保温): 炊き上がったら、しゃもじで優しくほぐし、そのまま炊飯器の保温機能を使って3日間(72時間)寝かせます。

この間、1日1回は全体をかき混ぜるのがポイントです。

空気に触れさせることで発酵が促され、より美味しくなります。 - 完成: 3日経てば、もっちりねっとり、旨味が凝縮された酵素玄米の完成です!

酵素玄米を美味しく続けるヒント:

- 一度にたくさん炊いて、小分けにして冷凍保存しておくと便利です。解凍しても美味しくいただけます。

- 一般的な玄米よりも消化に優しいため、胃腸の弱い方にもおすすめです。

- 独特の深い味わいは、どんなおかずにも合います。特に和食との相性は抜群ですよ。

酵素玄米は少し手間がかかりますが、その美味しさと健康効果は、きっとあなたの食生活に豊かな彩りを与えてくれるはずです。

ぜひ一度、この魔法のような玄米を体験してみてくださいね。

8. 玄米に関するよくある疑問Q&A

玄米について、色々なことが分かってきましたが、まだいくつか疑問が残っている方もいらっしゃるかもしれませんね。

お名前鑑定士として、皆さんの疑問に寄り添い、すっきり解決していきたいと思っています。

この章では、玄米に関するよくある質問にお答えしていきます。

Q1. 「発芽玄米」とは何?普通の玄米とどう違うの?

発芽玄米とは、玄米をわずかに発芽させたものです。玄米を水に浸して、胚芽から小さな芽が出始めた状態のものを指します。

普通の玄米との違い:

- 栄養価の向上: 発芽させることで、玄米に含まれる酵素が活性化し、ギャバ(GABA)などのアミノ酸や、ビタミン、ミネラルといった栄養素が増加します。

特にギャバは、ストレス軽減やリラックス効果が期待できることで知られていますよね。 - 消化のしやすさ: 酵素の働きにより、タンパク質が分解されて消化しやすくなります。

玄米特有の硬さも和らぎ、白米に近い感覚で食べられるため、胃腸への負担も軽減されます。 - 食感と風味: 通常の玄米よりも柔らかく、もちもちとした食感になり、甘みも増します。

玄米のプチプチとした食感は好きだけど、硬さが苦手という方には特におすすめです。

自分で発芽させることもできますが、市販されている発芽玄米を購入するのが手軽です。

私も、玄米の硬さに慣れない頃は、発芽玄米をよく利用していました。

Q2. 農薬は大丈夫?残留農薬について教えて!

玄米の農薬問題については、多くの方が気にされる点ですよね。

私も最初は不安に感じていました。

玄米は糠層や胚芽部分に農薬が残りやすいと言われることがありますが、日本の残留農薬基準は非常に厳しく設定されています。

- 日本の基準: 日本で流通しているお米は、農薬取締法に基づき、残留農薬基準値が厳しく定められています。

基準値を超過するものは出荷・販売が禁止されていますので、基本的には安全です。 - 残留しやすい部位: 農薬は主に玄米の表面や、糠層に多く残るとされています。

胚芽には比較的少ないと言われています。 - 対策:

- 無農薬・特別栽培米を選ぶ: 最も安心なのは、無農薬栽培や農薬の使用量を極力抑えた特別栽培の玄米を選ぶことです。

多少価格は高くなりますが、安心して食べることができます。 - しっかり洗う: 玄米を炊く前にしっかりと洗うことで、表面に付着した農薬を減らすことができます。

水に長時間浸すことも、一部の農薬を水に溶かし出す効果があると言われています。 - 信頼できる生産者を選ぶ: 普段から利用している信頼できる農家さんや、有機JASマークなどの認証がある製品を選ぶのも良い方法です。

- 無農薬・特別栽培米を選ぶ: 最も安心なのは、無農薬栽培や農薬の使用量を極力抑えた特別栽培の玄米を選ぶことです。

過度に心配する必要はありませんが、気になる場合は上記の対策を参考に、ご自身が安心できる選択をすることが大切です。

Q3. 玄米食が向かない人はいる?

玄米は多くの方におすすめできる健康食ですが、体質や体調によっては注意が必要な場合もあります。

- 胃腸が弱い方: 玄米は食物繊維が豊富で消化に時間がかかるため、胃腸がデリケートな方は、消化不良や胃もたれを起こす可能性があります。

少量から始めたり、発芽玄米を選んだり、よく噛んで食べるなどの工夫が必要です。

場合によっては、医師や栄養士に相談することをおすすめします。 - 小さなお子さんや高齢の方: 同様に、消化機能が未発達な小さなお子さんや、消化機能が低下している高齢の方も、消化不良を起こしやすいことがあります。

おかゆにしたり、白米と混ぜたりするなどの配慮が必要です。 - 特定の病気で食事制限がある方: 腎臓病など、カリウムやリンなどの摂取制限がある方は、玄米食を始める前に必ず主治医に相談してください。

玄米は万能薬ではありません。

ご自身の体と相談しながら、無理のない範囲で取り入れることが最も重要です。

体に良いからといって、無理して食べ続ける必要はありません。自分に合ったペースと方法で、玄米の恵みを享受してくださいね。

9. まとめ:玄米は「生命の源」を知る鍵

ここまで、玄米の「名前の由来」から、その奥深い歴史、そして現代における計り知れない健康効果まで、お名前鑑定士Utanoの視点から徹底的に深掘りしてきました。

いかがでしたでしょうか?

私がこの玄米の魅力にどっぷり浸かったように、皆さんもその奥深さに触れ、玄米に対するイメージが変わったのではないでしょうか。

玄米は、単なる食料ではありません。

それは、古代の人々が感じた「玄」という言葉に込められた生命の神秘、そして、私たち人類が歩んできた食の歴史そのものを体現していると言えるでしょう。

白米にはない豊富な栄養素と「生きる力」を宿し、現代社会を生きる私たちに、心身のバランスと活力をもたらしてくれる存在です。

日々の忙しさに追われ、食がおざなりになりがちな現代において、玄米は私たちに「何を食べるか」という問いだけでなく、「どのように生きるか」という本質的な問いを投げかけているようにすら感じられます。

この記事を通じて、玄米という「生命の源」に触れることで、皆さんの食に対する意識が少しでも変わり、より健やかで豊かな生活を送るための一助となれば、お名前鑑定士Utanoとしてこれほど嬉しいことはありません。

是非この機会に、玄米を日々の食卓に取り入れてみてはいかがでしょうか?きっと、あなたの体と心が、その変化を喜んでくれるはずですよ。

![横内詩乃公式サイト[お名前鑑定士]](https://i0.wp.com/utanoyoko.com/wp-content/uploads/2024/03/%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89-2.png?fit=1177%2C477&ssl=1)

コメント