夜鳴きそばの名前と由来【お名前鑑定士が解き明かす】カタカムナに宿る「癒しの言霊」

「夜鳴きそば」と聞いて、あなたはどんな情景を思い浮かべますか?

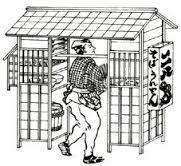

肌寒い夜に響くチャルメラの音、湯気の立つ屋台、そして心温まる一杯のラーメン…。

そのノスタルジックな響きは、多くの日本人の心に深く刻まれていますよね。

でも、この「夜鳴きそば」という名前には、一体どんな意味が込められているのか、その由来を深く考えたことはありますか?

そして、その響き自体が持つ、もっと深い「言霊」のメッセージを感じ取ったことは?

実は、夜鳴きそばの名前には、私たちの祖先が大切にしてきた「食」と「文化」の深い繋がりだけでなく、音の一音一音に宿る“思念(ことだまのエネルギー)”が込められているんです。

私はお名前鑑定士Utanoとして、言葉の響きや意味からその本質を読み解くことを得意としていますが、夜鳴きそばの「名前」を紐解くことは、まるでその歴史を旅するような、心躍る体験でした。

さらに、カタカムナの視点からこの言葉を読み解くことで、その奥深さに改めて驚かされています。

この記事では、そんな夜鳴きそばの「名前の由来」と、さらに踏み込んで「カタカムナ」の視点から見た「言霊のメッセージ」に焦点を当て、以下の点を深掘りしていきます。

- 夜鳴きそばの名前が持つ意味とその起源

- カタカムナで読み解く「よなきそば」の言霊メッセージ

- 日本の食文化における夜鳴きそばの役割

- 現代に続く夜鳴きそばの進化と魅力

さあ、一緒に夜鳴きそばの奥深い世界を覗いてみましょう。

1. 夜鳴きそばとは?懐かしの味を彩る屋台文化

夜の帳が下り、人々が家路を急ぐ頃、どこからともなく聞こえてくるチャルメラの音。

その音色に誘われるように、私たちは小さな屋台へと足を向けます。

そこで供される熱々の一杯、それが「夜鳴きそば」ですよね。私にとって夜鳴きそばは、単なる食べ物ではなく、どこか懐かしさを感じる、心温まる体験そのものなんです。初めて屋台で夜鳴きそばを食べた時のこと、今でも鮮明に覚えています。

仕事帰りの父と立ち寄った小さな屋台で、琥珀色のスープに泳ぐ麺、そして香ばしいチャーシューの香りが、幼い私の五感を刺激しました。

あの時の感動が、今でも私の「食」の原体験として残っています。

夜鳴きそばは、かつて日本の街角でよく見られた屋台文化の象徴でもあります。

人々がそれぞれの日常を終え、ほっと一息つきたい時に、気軽に立ち寄れる場所。屋台のおじさんと交わす短い会話や、他のお客さんとのふとした触れ合いも、夜鳴きそばの魅力の一部でした。

現代では屋台の数は減ってしまいましたが、その文化は形を変えながらも、私たちの心の中に息づいています。

コンビニの棚に並ぶカップ麺や、専門店の暖簾をくぐる時に感じる期待感は、まさにその名残と言えるでしょう。

夜鳴きそばが持つ「懐かしさ」は、単なる過去への郷愁ではなく、私たちが失いたくない温かい人間関係や、心安らぐ時間への渇望を表しているのかもしれませんね。

2. 夜鳴きそばのルーツを探る!江戸時代から続く歴史秘話

さて、夜鳴きそばという響きは、いつ頃から私たちの耳に馴染むようになったのでしょうか?

私はお名前鑑定士として、言葉の歴史を辿るのが大好きなのですが、夜鳴きそばのルーツを調べてみると、なんとも興味深い事実が浮かび上がってきました。

実は、夜鳴きそばの起源は、遠く江戸時代にまで遡るという説があるんです。

驚きましたか?

私も最初はその歴史の深さに、思わず「へぇ!」と声が出ました。当時、夜間に麺類を売る行商人がいて、彼らが笛や拍子木などを鳴らして客を呼び込んだことから、「夜鳴き」という言葉が定着したと言われています。

具体的には、文化年間(1804~1818年)には既に「夜鷹そば」という名前で親しまれていたようです。

「夜鷹」という言葉には少しドキリとしますが、これは当時、夜間に働く女性たちを指す言葉でもありました。

彼女たちが小腹を満たすために食したことから、その名が付いたという説も有力です。

その後、時代と共に「夜鳴きそば」という呼び名が主流となり、現在の私たちに親しまれる形になったのですね。

考えてみれば、江戸時代から現代に至るまで、夜間に働く人々や、夜更かしをする人々の空腹を満たしてきた夜鳴きそば。

その背景には、常に人々の生活があり、そこに寄り添ってきた歴史があるわけです。

私の祖母がよく話してくれた昔の屋台の情景と、現代のコンビニで手軽に買えるカップ麺が、実は同じルーツを持っているなんて、感慨深いですよね。

私はこの事実を知ってから、夜鳴きそばを見る目がガラリと変わりました。

単なる食べ物ではなく、日本の歴史と文化を語り継ぐ、生きた証のように感じられるのです。

3. カタカムナで読み解く「よなきそば」の言霊メッセージ:受け入れとぬくもりの循環

私はお名前鑑定士として、言葉の奥に秘められたエネルギーを感じ取ることが得意です。

そして、「夜鳴きそば」(ヨナキソバ)という響きを、古代日本の叡智である「カタカムナ」の視点から読み解くと、その言葉が持つ深い言霊(ことだま)のメッセージが浮かび上がってきました。

これは、単なる音の羅列ではなく、一つ一つの音に宇宙の法則や生命の働きが宿っていると考える「思念」の世界です。

「よなきそば」という音の一音一音に宿る思念を紐解いてみましょう。

- ヨ:己を分ける、働き、引き寄せる、世の動き。

これは、外の世界と内なる自分との関係性を示しています。 - ナ:受け入れる、満たす、成就、内に取り込む。

心が満たされ、何かが成就する状態を表します。 - キ:活動、芽吹き、発する力、生命の根源。

生命の躍動や、新しい始まりのエネルギーを感じさせます。 - ソ:外へ放つ、広がる、想い、創造。

内なるものが外へと表現され、広がりを見せる様です。 - バ:強く現す、場を作る、エネルギーが動く。

具体的な形となり、人々が集う「場」が生まれるエネルギーです。

これらの思念を「よなきそば」という全体の流れで見てみると、まさに「外の世界(世)と内なる想い(ナ)を響かせ、活動(キ)を通じて想いを外に放ち(ソ)、人と人が交わる“場”(バ)を生み出す」という、なんとも奥深いメッセージが込められていることがわかります。

夜の静けさの中に、あたたかく灯る「人と人をつなぐ場」のエネルギー。

この言葉には、寂しさや孤独を優しく包み込み、心と体をあたためる“優しさ”が宿っているのです。

それは単なる食べ物ではなく、「誰かの想いを受け取り、満たし、また次へと巡らせる」という、まさに“受け入れとぬくもりの循環”を生む言霊メッセージだと感じます。

夜鳴きそばが多くの人に愛され続けるのは、この言葉自体が持つ「癒しの場」としての波動が、私たちの心に響いているからなのかもしれませんね。

カタカムナ48思念を基本にしたカタカムナ使命(氏名)リーディングはこちらから

4. 地域で異なる夜鳴きそばの多様性:あなたのお気に入りを見つけよう

夜鳴きそばと一言で言っても、実は地域によってその姿は様々なんです。

これもまた、日本の食文化の奥深さを感じさせる点ですよね。

私は旅先でその土地ならではの食文化に触れるのが大好きなのですが、夜鳴きそばも例外ではありません。

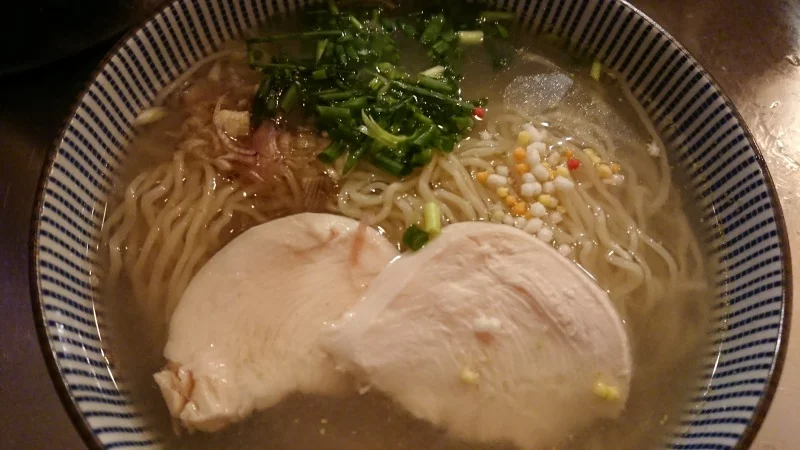

例えば、あっさりとした醤油ベースのスープが主流の地域もあれば、豚骨や味噌をベースにした濃厚な味わいが愛される地域もあります。

トッピングも、チャーシュー、メンマ、ネギといった定番に加え、地域特有の具材が加わることも少なくありません。

私の経験では、九州地方の夜鳴きそばは、やはり豚骨ラーメンの文化が色濃く反映されているなと感じました。

濃厚でありながらもどこか優しい、あの独特の風味が忘れられません。

一方、私が育った甲信越地方では、比較的澄んだ醤油スープに鶏ガラや魚介の出汁が効いた、昔ながらのあっさりとした味が主流でした。

初めて九州の夜鳴きそばを食べた時は、その味の違いに本当に驚きました。

「同じ夜鳴きそばなのに、こんなにも違うんだ!」と、食の多様性に感動したことを覚えています。

この地域性こそが、夜鳴きそばの飽きない魅力の一つだと思います。

旅をするたびに、その土地の夜鳴きそばを味わうのは、まるで新しい発見をするような気分ですよね。

それぞれの地域で育まれた食の歴史や風土が、一杯の夜鳴きそばに凝縮されているわけですから、これはもう立派な文化遺産と言っても過言ではありません。

あなたのお住まいの地域では、どんな夜鳴きそばが親しまれていますか?

ぜひ、自分の足で、舌で、その多様性を体験してみてください。

きっと、あなただけの「お気に入りの一杯」が見つかるはずですよ。

あ、それから、もし旅行する機会があれば、ぜひ地元の夜鳴きそば情報を調べてみることをお勧めします。

ガイドブックには載っていない、地元の人だけが知る隠れた名店に出会えるかもしれませんからね。

5. 現代に息づく夜鳴きそば:店舗やカップ麺での展開

かつては屋台が主流だった夜鳴きそばも、時代の流れと共にその姿を変え、現代の私たちの生活に溶け込んでいます。屋台文化が少しずつ失われつつあるのは寂しいことですが、その一方で、より多くの人が手軽に夜鳴きそばを楽しめるようになったのは、嬉しい変化ですよね。

現在では、専門のラーメン店で「夜鳴きそば」という名前のメニューを見かけることもありますし、何よりも私たちの食卓に欠かせない存在となったのが「カップ麺」ではないでしょうか。

スーパーマーケットやコンビニエンスストアの棚には、様々なメーカーから「夜鳴きそば」の名を冠したカップ麺が並んでいます。

私も疲れて帰った日の夜や、小腹が空いた時に、ついつい手を伸ばしてしまうんですよね。

お湯を注ぐだけで、あの懐かしい味が蘇る。

手軽でありながらも、私たちの心を満たしてくれる、まさに現代の「夜鳴きそば」だと思います。

私が特に印象的だったのは、とある食品メーカーが期間限定で販売した、地域限定の夜鳴きそばカップ麺でした。

私の地元ではなかなかお目にかかれない味で、友人からお土産にもらったのですが、その再現度の高さに本当に驚きました。

まるで屋台で食べたかのような、そんな雰囲気を味わえる、すごい時代になったものだと感じたものです。

このように、夜鳴きそばは形を変えながらも、私たちの生活に深く根付いています。

屋台の数は減っても、その精神や味は、店舗やカップ麺という形で受け継がれているのですね。

これは、変化を恐れずに、新しい価値を生み出してきた日本の食文化の強みだと私は思います。

どんなに時代が移り変わっても、夜鳴きそばが持つ「心温まる一杯」という本質は、これからもずっと変わらないでしょう。

6. 自宅で再現!絶品夜鳴きそばの簡単レシピ

「外で食べる夜鳴きそばも美味しいけれど、自宅で自分好みの味を追求してみたい!」そう思ったことはありませんか?

夜鳴きそばも、実は自宅で意外と簡単に、しかも本格的な味を再現できるんですよ。

特別な材料がなくても、普段スーパーで手に入るもので十分美味しく作れるので、ぜひ挑戦してみてほしいです。

ここでは、絶品夜鳴きそばの簡単レシピをご紹介します。

【材料】(1人前)

- 中華麺:1玉

- 豚バラ肉(薄切り):50g

- 長ネギ:1/4本

- メンマ:適量

- 味付け卵(市販でもOK):1/2個

- ごま油:小さじ1

【スープの材料】

- 水:400ml

- 鶏ガラスープの素:大さじ1

- 醤油:大さじ2

- みりん:大さじ1

- おろしにんにく:小さじ1/2

- おろししょうが:小さじ1/2

【作り方】

- 長ネギは斜め薄切りに、豚バラ肉は食べやすい大きさに切ります。

- 鍋にごま油を熱し、豚バラ肉と長ネギを炒めます。豚肉の色が変わったら、スープの材料をすべて加えて煮立たせます。

- 別の鍋で中華麺を袋の表示通りに茹で、湯切りしておきます。

- スープが煮立ったら器に盛り、茹でた中華麺を入れます。

- メンマと味付け卵をトッピングして完成です。お好みで刻みネギや七味唐辛子を加えても美味しいですよ。

どうですか?思ったより簡単でしょう?私はこのレシピを初めて試した時、その手軽さと美味しさに「これなら毎日でも作れる!」と感動しました。

特にポイントは、おろしにんにくとおろししょうがを少し加えること。

これが、屋台の風味をグッと引き出してくれる秘訣なんです。

休日のランチタイムに、家族や友人と一緒に作ってみるのも楽しいかもしれませんね。

自分で作った夜鳴きそばは、また格別の味がしますよ。

ぜひ、あなたのお気に入りのトッピングを見つけて、オリジナルの夜鳴きそばを楽しんでみてください。

7. 夜鳴きそばが愛され続ける理由:心温まる魅力とは

夜鳴きそばが、なぜこれほどまでに多くの人々に愛され続けているのか。

それは単に「美味しいから」という理由だけではないと私は感じています。

私がお名前鑑定士として言葉の持つ力を信じているように、夜鳴きそばには、人々の心に深く響く、特別な「魅力」が込められていると思うのです。

その魅力は、きっと、私たちが心の奥底で求めているものと繋がっているのではないでしょうか。

まず一つ目は、「ノスタルジーと安心感」です。多くの人にとって、夜鳴きそばは子供の頃の思い出や、古き良き日本の風景と結びついています。

肌寒い夜に聞くチャルメラの音、屋台の優しい灯り、そして一口食べれば体の芯から温まるスープ…。

これらは、現代の忙しい社会で忘れがちな「心の平穏」を与えてくれます。「ああ、これこれ、この味!」と、思わず呟いてしまうような、そんな安心感があるんですよね。

私は特に、深夜の受験勉強中に食べに行った夜鳴きそばの味が忘れられません。

あの時、温かい一杯がどれほど私を勇気づけてくれたことか。

二つ目は、「手軽さと庶民性」。

高価な食材を使わず、誰でも気軽に立ち寄って食べられる。

その庶民性が、夜鳴きそばをより身近な存在にしています。

肩肘張らずに、ありのままの自分でいられる場所。

そんな居心地の良さが、人々を引きつけるのだと思います。

私が以前、一人旅で訪れた小さな町で、地元の人たちに混じって屋台の夜鳴きそばを食べた時のことです。

言葉はあまり通じなくても、同じ一杯のラーメンを囲むことで、心が通じ合うような温かい感覚を覚えました。

そして三つ目は、「作り手の心と客の想いが交錯する場所」。

屋台の店主が一杯一杯に込める愛情と、それを求める客の「今日もお疲れ様」という想いが、夜鳴きそばという媒体を通して交錯する。

そこには、単なる飲食を超えた、人間同士の温かい交流が生まれます。

これらの要素が複合的に絡み合い、夜鳴きそばは私たちの生活に深く根差し、愛され続けているのだと思います。

夜鳴きそばを食べることは、単にお腹を満たすだけでなく、心を満たし、温かい気持ちになれる「特別な体験」なんですよね。

8. 夜鳴きそばの未来:進化する屋台文化の行方

かつて日本の夜の街を彩った夜鳴きそばの屋台は、衛生面や交通規制などの理由から、残念ながらその数を減らしています。

しかし、だからといって夜鳴きそばの文化が消え去るわけではありません。

むしろ、現代のニーズに合わせて形を変え、新たな形で私たちの生活に息づいているのを感じています。

お名前鑑定士として、言葉が時代と共に変化し、新しい意味を持つように、文化もまた進化していくものだと私は考えています。

例えば、最近ではおしゃれな「移動式ラーメン店」として、夜鳴きそばの要素を取り入れた店舗が増えてきていますよね。

キッチンカーで様々な場所に出没し、SNSで情報を発信しながら、若者を中心に人気を集めています。

これはまさに、昔ながらの屋台文化が、現代のテクノロジーと融合して新たな価値を生み出している好例ではないでしょうか。

また、既存のラーメン店が、レトロな雰囲気やチャルメラの音を店内で再現し、「夜鳴きそば」のコンセプトを取り入れたメニューを提供しているケースも見られます。

これは、かつての屋台を知らない世代にも、その魅力を伝えようとする試みですよね。

私も先日、都内のおしゃれなラーメン店で、懐かしのチャルメラの音がBGMとして流れているのを聞いて、思わず笑顔になってしまいました。

さらに、海外での日本食ブームに伴い、「YONAKI SOBA」として日本の屋台文化が紹介される機会も増えています。

異国の地で日本の心温まる食文化が受け入れられるのは、日本人として本当に誇らしいことです。

もちろん、かつての屋台の姿が完全に復活することは難しいかもしれません。

しかし、夜鳴きそばが持つ「人々の心に寄り添う温かさ」や「手軽に楽しめる美味しさ」といった本質的な魅力は、形を変えながらも、これからもずっと受け継がれていくでしょう。

進化する夜鳴きそばの屋台文化が、今後どんな新しい感動を与えてくれるのか、私は今からとても楽しみにしています。

9. 夜鳴きそばと日本の食文化

日本の食文化を語る上で、夜鳴きそばは切っても切れない存在です。

私が「お名前鑑定士Utano」として言葉を紐解くように、食文化もまた、その土地や時代の人々の暮らしを映し出す鏡だと思っています。

夜鳴きそばが象徴する屋台文化は、単に空腹を満たす場だけでなく、人と人との繋がりを生み出す、大切なコミュニティの場でもありました。

考えてみてください。夜遅くまで働く人々、あるいは夜の街を往く人々にとって、温かい一杯のそばは、どれほどの慰めになったことでしょう。

そこには、一日の疲れを癒し、明日への活力を与えてくれる力が宿っていました。

屋台のおじさんが「お疲れさん」と声をかけ、客が「今日も美味しかったよ」と応える。

そんな短い会話の中に、人と人との温かい交流が確かに存在していたんです。

これは、日本の「おもてなし」の精神にも通じるものがあると感じます。

簡素な屋台であっても、提供される一杯のそばには、作り手の真心が込められていました。

そして、それを味わう人々もまた、その心を受け止め、感謝する。

そのような「心の通い合い」が、夜鳴きそばを通じて育まれてきたのではないでしょうか。

現代では、食の多様化が進み、様々な選択肢があります。

しかし、夜鳴きそばが持つ「素朴でありながら心温まる魅力」は、時代が変わっても色褪せることはありません。ファストフードとは異なる、ゆっくりと味わう時間、そしてそこに込められた物語。

これこそが、日本の食文化が世界に誇れる点だと私は信じています。

私たち日本人は、古くから自然の恵みに感謝し、それを分かち合う文化を育んできました。

夜鳴きそばもまた、その大きな流れの中にある、大切な食文化の一つなんですよね。

10. 【Q&A】夜鳴きそばに関するよくある質問

夜鳴きそばについて、読者の皆さんからよくいただく質問を、お名前鑑定士Utanoの視点も交えながらお答えします。

Q1. 「夜鳴きそば」と「ラーメン」は違うものですか?

厳密に言うと、夜鳴きそばは「ラーメンの一種」と考えることができます。

歴史的に見ると、中国から伝わった麺料理が日本独自の進化を遂げ、様々な地域で多様なラーメンが誕生しました。

その中で、特に夜間に屋台で提供された麺料理を指して「夜鳴きそば」という名前が定着したのです。

ですから、多くの夜鳴きそばは醤油ベースの中華そばであることが多いですが、地域によっては豚骨や味噌など、様々なラーメンの要素が取り入れられています。

私は「夜鳴きそば」という言葉が、単なる料理のジャンルを超えて、屋台文化やノスタルジーといった「情景」や「体験」を内包していると感じています。

Q2. なぜ「チャルメラ」の音が夜鳴きそばの象徴になったのですか?

チャルメラは、昔の屋台の店主が客を呼び込むために使っていた楽器です。

その独特の音色は遠くまで響き、夜の静寂の中で特に印象深く人々の耳に届きました。

私はこのチャルメラの音色に、どこか「いらっしゃい、いらっしゃい」と優しく語りかけるような響きを感じます。

屋台の店主の温かい人柄や、一杯のそばに込められたおもてなしの心が、あの音色を通して伝えられていたのかもしれませんね。

チャルメラの音を聞くと、多くの人が夜鳴きそばを連想するのは、まさにその音が持つ「記憶」と「文化」の力だと思います。

Q3. 現代で夜鳴きそばの屋台を見かけることはできますか?

昔に比べると数は激減しましたが、全くないわけではありません。

一部の地域、特に観光地や祭り会場などで、伝統的な屋台を体験できる場所が残っていることがあります。

また、最近ではレトロブームの一環として、期間限定で夜鳴きそばの屋台を再現するイベントなども開催されています。

もし、本物の夜鳴きそばの屋台に出会えたら、それはとてもラッキーなこと。

ぜひ、その貴重な体験を五感で味わってみてください。私も、いつかどこかで偶然屋台に出会えたら、きっと童心に帰ってしまうでしょうね。

11. まとめ:夜鳴きそばが織りなす日本の食文化の奥深さ

夜鳴きそばの「名前の由来」から、その歴史、地域性、現代における進化、そして「カタカムナ」で読み解く言霊のメッセージまで、じっくりと探ってきました。

私はお名前鑑定士として、一つ一つの言葉が持つ意味や背景に深く触れることを喜びとしていますが、「夜鳴きそば」という言葉の奥深さには、改めて感動を覚えました。

それは単に「夜に鳴らしながら売るそば」という直接的な意味だけでなく、日本の庶民文化、人情、そして心温まる体験そのものを象徴する言葉だったのです。

江戸時代から続く長い歴史の中で、夜鳴きそばは常に人々の生活に寄り添い、空腹と心を満たしてきました。

地域ごとの多様な味わい、そして現代におけるカップ麺や専門店の登場は、この文化が柔軟に変化し、生き続けている証拠ですよね。

屋台の減少は寂しい側面もありますが、その精神は新しい形で受け継がれ、これからも私たち日本人の心を温め続けてくれるでしょう。

カタカムナで読み解いた「受け入れとぬくもりの循環を生む “癒しの場” の響き」という言霊メッセージは、夜鳴きそばが単なる一杯の麺料理ではなく、人々の心に寄り添い、温かい繋がりを生み出す大切な存在であることを示しています。

夜鳴きそばは、日本の歴史と文化、そして人々の温かい繋がりを凝縮した、まさに「生きた文化遺産」です。

この冬、あるいは疲れた日の夜には、ぜひ夜鳴きそばを味わってみてはいかがでしょうか?

きっと、あなたの心にも、温かい光が灯るはずですよ。

-

人間関係の鍵は「自分」を知ること 〜心地よい関係を築く心理学ワークショップ〜

-

60年に一度の「丙午」到来。この激動を“追い風”に変える、たった3つのお名前アクション

-

【2026年大寒】大寒卵はいつ食べる?お名前鑑定士が教える金運アップする「最強の食べ方」と入手方法まとめ

-

【お客様の声】1月限定・新年スペシャル鑑定2026のご感想と、現実を動かす小さな一歩!「ようやく心が定まりました」

-

【2026年の運勢完全版】「丙午×数秘1」は最強の始まり!夢を叶える開運アクションとラッキーカラーとは?

-

【2026年最新情報】あかちゃんの命名・名前ランキングTop5徹底解説!後悔しない名付け方や名前診断、命名無料相談について

![横内詩乃公式サイト[お名前鑑定士]](https://i0.wp.com/utanoyoko.com/wp-content/uploads/2024/03/%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89-2.png?fit=1177%2C477&ssl=1)

コメント