ベネズエラ:名前の由来、名前の裏に隠された真実 – 移民危機と先住民の記憶。カタカムナ的解釈も

「ベネズエラ」と聞いて、皆さんはどんなイメージを思い浮かべますか?

美しいビーチ、豊かな自然、情熱的な音楽…?

もしかしたら、ニュースで目にする社会情勢の話題を思い出す人もいるかもしれませんね。

ベネズエラは、南米大陸の北部に位置する国。

カリブ海に面し、アンデス山脈やアマゾンの熱帯雨林など、変化に富んだ地形と、そこに育まれた多様な動植物が生息する、まさに自然の宝庫なんです。

でも、ベネズエラの魅力は、自然だけではありません。

陽気で明るい人々、色鮮やかな街並み、そして、心に響く音楽やダンス…。

その文化は、先住民、ヨーロッパ、アフリカなど、様々なルーツが混ざり合って生まれた、唯一無二のものなんです。

ここでは、そんなベネズエラについて、名前の由来を入り口に、歴史や文化、そして、私たちが知っておくべき社会の現状まで、幅広くご紹介していきます。

最後にはカタカムナ的な視点からも書いています。

さあ、一緒にベネズエラの魅力的な世界をのぞいてみましょう!

「小さなベネツィア」の真実:ベネズエラの名前の由来と先住民の歴史

ベネズエラ。

その美しい響きは、まるで水面に浮かぶ宮殿のような、ロマンチックな情景を思い起こさせます。

実際、「ベネズエラ」という名前は、イタリアの水の都ベネツィアに由来し、スペイン語で「小さなベネツィア」を意味します。

しかし、この名前の背後には、この地の豊かな自然と、そこに根ざした先住民の歴史が深く息づいているのです。

1499年、アロンソ・デ・オヘダ率いるスペイン探検隊がベネズエラの地を踏み入れました。

彼らがマラカイボ湖に浮かぶ高床式の先住民の集落を目にしたとき、その家々が水上に建ち並ぶ光景は、まさにベネツィアを彷彿とさせました。

この印象的な風景から、「小さなベネツィア」という名が生まれたと言われています。

アメリゴ・ヴェスプッチもこの探検に加わっており、その記録には、この地の美しさに感銘を受けた様子が記されています。

しかし、ベネズエラの歴史は、ヨーロッパ人が到来する遥か以前から、多様な先住民の文化によって彩られていました。アラワク族、カリブ族など、様々な民族が独自の言語、文化、生活様式を持ち、自然と共存しながら豊かな生態系の中で生きてきました。

彼らは漁撈、狩猟、農業を通じて食料を得、独自の社会システムや精神文化を築き上げていました。

現在でも、ベネズエラの地名や人々の生活には、先住民の言葉や文化が色濃く残っています。

たとえば、ベネズエラの国鳥である「トゥルピアル」は、先住民の言葉に由来する名前です。

また、伝統的な料理や工芸品には、先住民の知恵と技術が息づいています。

彼らの残した文化遺産は、ベネズエラのアイデンティティを形成する上で欠かせない要素となっています。

「ベネズエラ」という名前は、ヨーロッパ人の視点から生まれたものですが、その背後には、長い年月をかけてこの地を育んできた先住民の歴史と文化が隠されています。

ベネズエラの名前の由来を知ることは、この国の多様性と魅力をより深く理解するための第一歩となるでしょう。

ヴェネツィアとの意外な繋がり:ベネズエラという名前がもたらした誤解と魅力

「ベネズエラ」という名前を聞くと、多くの人はイタリアのベネツィアを連想し、

「水上都市なの?」「ロマンチックな場所なの?」といったイメージを抱くかもしれません。

しかし、ベネズエラは南米大陸の北部に位置し、その風景や文化はベネツィアとは大きく異なります。

アンデス山脈の雄大な山々、広大な熱帯雨林、カリブ海の美しい海岸線など、多様な自然景観が広がっています。

ベネズエラという名前がもたらす誤解を解きながら、両都市の意外な繋がりと、ベネズエラ独自の魅力を探ってみましょう。

ベネツィアはアドリア海に面した水の都として知られ、運河、ゴンドラ、歴史的な建造物などが観光客を魅了しています。

一方、ベネズエラの首都カラカスは、近代的な都市であり、美しいビーチや国立公園も点在しています。

ベネズエラの魅力は、何と言ってもその多様な自然です。

世界最大の落差を誇るエンジェルフォール、カリブ海に浮かぶ手付かずの島々、アンデスの雄大な山々など、息をのむような絶景が訪れる人々を魅了します。

また、ベネズエラは、世界有数の石油産出国であり、豊富な天然資源にも恵まれています。

近年、ベネズエラは政治的な混乱と経済危機に見舞われ、多くの人々が困難な生活を送っています。社会インフラの老朽化、食糧不足、治安の悪化など、様々な問題が山積しています。しかし、ベネズエラの人々は、その苦境にも負けず、未来への希望を胸に抱きながら日々を懸命に生きています。

ベネズエラの歴史、文化、社会問題などについて深く知ることは、この国を多角的な視点から理解するための手がかりとなります。

ベネズエラが抱える課題を認識しつつ、その潜在的な魅力と可能性に目を向けることが、私たちがベネズエラという国をより深く理解するための重要な一歩となるでしょう。

名前は語る:ベネズエラの変遷と、その名に込められた希望

ベネズエラという名前は、単なる地名ではなく、この国の歴史、文化、そして社会情勢を映し出す鏡のような存在です。

その響きは、遠い過去から現在、そして未来へと繋がる物語を私たちに語りかけます。

ベネズエラの名前の由来を軸に、スペイン植民地時代から独立、そして現代に至るまでの変遷をたどり、その名に込められた希望を探ります。

15世紀末、スペインの探検家たちがベネズエラの地に足を踏み入れ、「小さなベネツィア」と名付けました。

この名前は、ヨーロッパ人の視点から見たベネズエラの印象を反映していますが、同時に、その地に根付いていた先住民の文化や歴史を必ずしも十分に尊重したものではありませんでした。

スペイン植民地時代、ベネズエラはスペイン帝国の支配下に置かれ、資源の搾取や文化的な抑圧を受けました。

しかし、Simón Bolívar (シモン・ボリバル) をはじめとする独立運動家たちの不屈の精神と努力により、19世紀初頭に独立を達成しました。

独立後、ベネズエラは民主主義国家として発展を目指しましたが、政治的な混乱、軍事独裁、そして経済危機など、数々の困難に直面しました。

20世紀には、豊富な石油資源の発見により経済的な繁栄を経験しましたが、同時に、資源依存型の経済構造がもたらす問題も抱えることになりました。

近年、ベネズエラは政治的な対立、経済危機、そして深刻な社会不安など、複雑な問題を抱えています。

多くの人々が国外への脱出を余儀なくされ、国内に残された人々も食糧不足や医療崩壊に苦しんでいます

。しかし、ベネズエラの人々は、その困難な状況にも決して屈することなく、希望を捨てずに生きています。

彼らは民主主義の回復、経済の再生、そして社会の安定を強く願い、未来に向かって力強く歩んでいます。

ベネズエラという名前は、過去の歴史を語り、現在の苦難を映し出すと同時に、未来への希望を象徴しています。

ベネズエラが今後どのように発展していくのか、私たちは国際社会の一員として、注意深く見守り、支援していく必要があります。

失われた楽園?:アメリゴ・ヴェスプッチが見たベネズエラの原風景と未来への警鐘

1499年、探検家アメリゴ・ヴェスプッチはベネズエラの地を踏み、その手つかずの自然に深く心を奪われました。

「ここは地上の楽園だ」と語ったという逸話が今に伝えられています。

当時のベネズエラには、豊かな自然が広がり、先住民たちが自然と共存しながら平和に暮らしていました。

その美しい風景は、まさに楽園と呼ぶにふさわしいものでした。

しかし、現在のベネズエラは、環境問題や社会問題など、多くの課題を抱えています。

森林破壊、水質汚染、鉱山開発による環境破壊などが深刻化し、楽園と呼ばれたベネズエラの原風景が失われつつあります。

また、政治的な混乱や経済危機により、社会インフラの老朽化、貧困の拡大、治安の悪化などが深刻化しています。

アメリゴ・ヴェスプッチが「楽園」と呼んだベネズエラは、今や失われつつあります。

この現状を直視し、持続可能な開発と環境保護の重要性を改めて認識する必要があります。

私たちは、未来の世代のために、ベネズエラの自然と文化を守り、楽園を取り戻すために行動しなければなりません。

そのためには、環境保護に関する国際的な協力体制の構築、再生可能エネルギーの導入促進、地域社会との連携による持続可能な観光の開発など、様々な取り組みが必要です。

また、教育を通じて環境意識を高め、一人ひとりが環境保護に貢献できるような社会を築くことも重要です。

ベネズエラの未来は、私たち一人ひとりの行動にかかっています。

過去の過ちから学び、持続可能な社会の実現に向けて努力することで、ベネズエラは再び「地上の楽園」と呼ばれる日が来るかもしれません。

私たちは、その希望を胸に、ベネズエラの未来を創造していく必要があります。

崩壊と希望の間で:ベネズエラ移民問題から見えてくるもの

近年、ニュースで「ベネズエラ」という名前を目にする機会が増えました。

しかし、その多くは経済危機や社会不安といった厳しい現状を伝えるものです。

今回は、その中でも特に注目されているベネズエラ移民問題を取り上げ、その背景にあるもの、そして私たちがそこから学ぶべきことについて考えてみたいと思います。

楽園からの流出:ベネズエラ移民問題の深刻さ

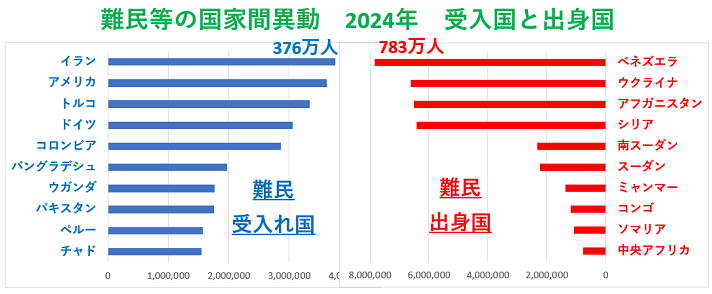

2010年代後半から、ベネズエラから国外へ脱出する人々が急増しています。

その数は600万人を超え、世界最大規模の難民・移民危機の一つとなっています。

(UNHCRデータより)

かつて「地上の楽園」と謳われたベネズエラで一体何が起こっているのでしょうか?

背景には、原油価格の暴落、政治的な混乱、そして深刻な食糧不足や医療崩壊があります。

インフレ率は天文学的な数字に達し、国民生活は困窮を極めています。

治安も悪化し、犯罪や暴力が日常茶飯事となっています。

未来への希望を失った人々は、隣国コロンビアやペルー、ブラジルなどへ、あるいは遠くヨーロッパやアメリカへと、危険を冒して移住を試みているのです。

受け入れ国の苦悩と連帯の光

ベネズエラからの移民を受け入れている国々も、大きな負担を抱えています。

医療、教育、住宅など、社会サービスの提供が追いつかず、経済的な負担も増大しています。

また、移民の流入は、治安悪化や雇用問題を引き起こし、社会の緊張を高める要因にもなっています。

しかし、そうした苦悩の中でも、連帯の光が見えています。

コロンビア政府は、ベネズエラからの移民に一時的な保護ステータスを与え、医療や教育へのアクセスを保障しています。

また、多くのNGOや国際機関が、食糧や医療品の提供、職業訓練など、様々な支援活動を展開しています。

私たちがベネズエラ移民問題から学ぶこと

ベネズエラ移民問題は、私たちに多くのことを教えてくれます。

- 資源依存型経済の脆弱性:石油に頼りすぎた経済構造が、価格変動によっていかに簡単に崩壊するか。

- 政治の安定と民主主義の重要性:政治的な対立や独裁体制が、いかに国民生活を破壊するか。

- 連帯と共生の精神:困難な状況にある人々を助け、共に生きていくことの大切さ。

ベネズエラの問題は、決して他人事ではありません。

グローバル化が進む現代において、一つの国の問題は、瞬く間に世界中に波及します。

ベネズエラの教訓を胸に、私たちはより持続可能で公正な社会を築いていく必要があります。

未来への希望を胸に

ベネズエラの現状は、確かに厳しいものです。

しかし、それでも私は、ベネズエラの人々が未来への希望を失っていないと信じています。

彼らの resilience(回復力)と創造力は、必ずやこの困難を乗り越え、新たなベネズエラを築き上げてくれるでしょう。

私たちも、ベネズエラの人々に寄り添い、共に未来を創造していくために、できることを探していく必要があります。

「ベネズエラ」をカタカムナ的に読み解く

カタカムナ。

この言葉を初めて耳にする方もいらっしゃるかもしれません。

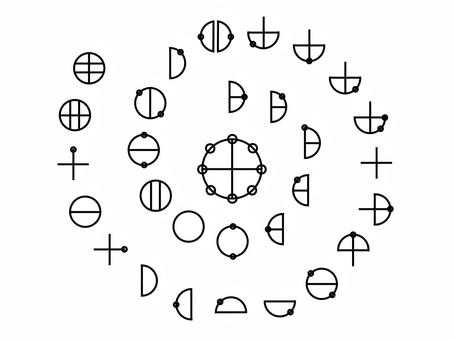

カタカムナとは、古代日本に存在したとされる、高度な文明を伝えていると考えられる図象文字のことです。

単なる文字体系というよりも、宇宙や自然の法則、そして人間の意識の構造までをも表していると解釈されています。

このカタカムナ文字は、現代の私たちが慣れ親しんでいる直線的な文字とは異なり、丸や線が組み合わさった、幾何学的な模様のような形をしています。

その特徴的な形は、中心から渦巻状にエネルギーが展開していく様子を表していると言われています。

つまり、カタカムナは、物事を単一の視点から捉えるのではなく、多面的に、そして全体的な繋がりの中で理解しようとする視点を与えてくれるのです。

まるで、万華鏡を覗き込むように、様々な角度から光を当て、その背後にある根源的なエネルギーの流れを読み解くことを可能にする、それがカタカムナなのです。

ここでは、このカタカムナの視点を用いて、遠い南米の国、ベネズエラを読み解くという、少しユニークな試みに挑戦します。

ベネズエラの名前、地形、歴史、そして現在の社会情勢… それらをカタカムナのレンズを通して見たとき、一体何が見えてくるのでしょうか?

ぜひ、一緒に探求してみましょう。

ベネズエラ(Venezuela)の名前の響きから

- 「ベ」(-へ): 現象化する前の潜象を表すことがあります。

始まりの予兆、可能性の源泉といった意味合いを含みます。 - 「ネ」: ねじれ、結びつき、繋がりなどを表し、エネルギーが相互に作用する様子しますを表します。

- 「ズ」(-ス): スムーズな流れ、循環、持続性などを意味し、エネルギーが滞りなく循環する状態を表します。

- 「エ」: エネルギーの方向性、意志、目的などを表し、具体的な行動や現象へと向かう力を表します。

- 「ラ」: 高まり、拡大、放射などを意味し、エネルギーが外へと広がり、影響を与えていく様子を表します。

これらの音を組み合わせると、ベネズエラという名前は、

「潜象的なエネルギーが繋がり、スムーズに循環し、具体的な現象として拡大していく」という意味合いを持つと解釈できます。

ベネズエラの地形と自然から

- アンデス山脈: カタカムナでは、山は天と地を結ぶ場所であり、エネルギーの交流点とされます。

アンデス山脈は、地球のエネルギーが集中する場所であり、強力な力を持つと考えられます。 - オリノコ川: カタカムナでは、川は生命の源であり、エネルギーの流れを表します。

オリノコ川は、ベネズエラの大地を潤し、生命を育む重要な役割を担っています。 - ギアナ高地: カタカムナでは、高地は精神性を高める場所であり、インスピレーションや啓示を受けやすいとされます。

ギアナ高地は、太古の地球の記憶を宿し、人々に深い洞察を与える場所と考えられます。

これらの地形や自然は、ベネズエラが地球のエネルギーライン上に位置し、特別な力を持つ場所であることを示唆していると解釈できます。

ベネズエラの歴史と現状から

- 多文化共生: カタカムナでは、異なる要素が調和することで、新たな創造が生まれると考えます。

ベネズエラは、先住民、ヨーロッパ、アフリカなど、多様な文化が融合した国であり、その多様性こそがベネズエラの潜在的な力であると言えます。 - 資源依存: カタカムナでは、自然の恵みを独占することは、エネルギーの偏りを生み、破滅を招くと考えます。

ベネズエラは、石油という資源に依存しすぎた結果、経済危機に陥りました。

これは、エネルギーのバランスを崩したことによる警告と解釈できます。 - 移民問題: カタカムナでは、人の移動は新たなエネルギーの交流を促し、社会の活性化に繋がると考えます。

ベネズエラからの移民は、受け入れ国に新たな視点や文化をもたらし、社会の進化を促す可能性があります。

これらの歴史と現状は、ベネズエラが過去の過ちから学び、新たな調和を築き上げるための試練であると解釈できます。

カタカムナ的解釈のまとめ

ベネズエラは、地球のエネルギーライン上に位置し、多様な文化が融合した特別な場所です。

その名前は、潜象的なエネルギーが具現化していく過程を表し、地形や自然は、地球のエネルギーが集中する場所であることを示唆しています。

現在の危機は、過去のエネルギーの偏りに対する警告であり、ベネズエラが新たな調和を築き上げるための試練と解釈できます。

ベネズエラがこの試練を乗り越え、多様性を活かし、地球と調和した新たな社会を築き上げることが、未来への希望となるでしょう。

![横内詩乃公式サイト[お名前鑑定士]](https://i0.wp.com/utanoyoko.com/wp-content/uploads/2024/03/%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89-2.png?fit=1177%2C477&ssl=1)

コメント